為深入貫徹習近平總書記關于“延續城市歷史文脈”的重要講話精神,落實學習習近平總書記關于青年工作的重要思想,引導青年學子在實踐中守護文化根脈,厚植文化自信根基。廈門工學院“尋閩韻園林·傳古建匠心”實踐隊于6月23日至7月3日前往福建省漳州市、泉州市、福州市、武夷山市和三明市,開展社會實踐活動。隊員們依托風景園林專業所學,以扎實技能與飽滿熱情,把學習成果轉化為生動實踐,為中華文脈的傳承與發展注入蓬勃的青春力量。

足跡丈量八閩,匠心解碼古今

此次實踐活動立足藝術美學視角,旨在深入挖掘閩地園林的文化內涵,傳承古建匠心精神。活動伊始,實踐隊便將深入調研作為首要任務,用青春足跡丈量福建生態人文。

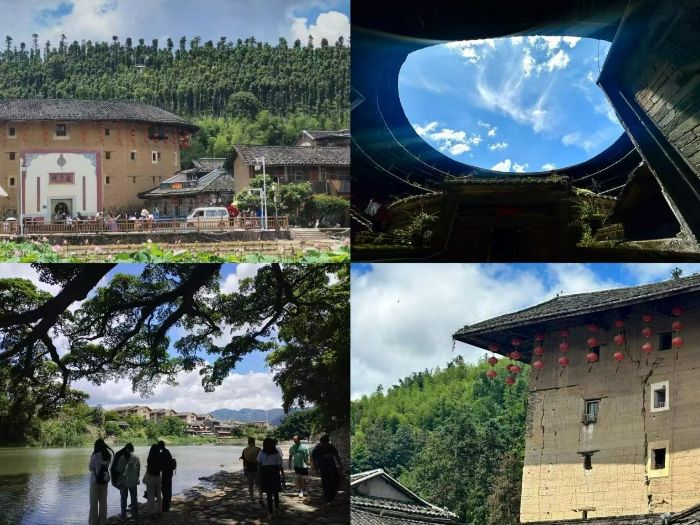

踏入云水謠,聚焦世界遺產土樓,解碼古人“天人合一”的聚落營造智慧,看環山聚水的夯土奇觀如何以獨特形態融入自然,實現防御、居住與生態的千年和諧共生。

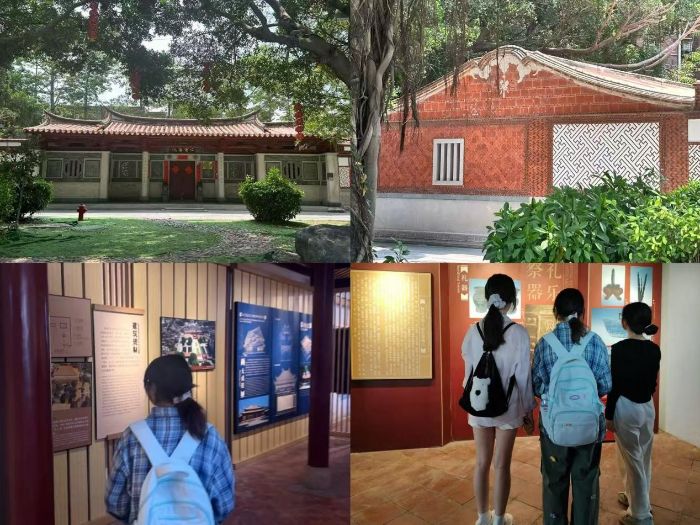

步入泉州金魚巷,實地測繪“出磚入石”的墻面構造,剖析紅磚與花崗巖的榫卯式咬合技藝,感受閩南先民于斷壁殘垣中重構秩序、化廢為寶的營造智慧。

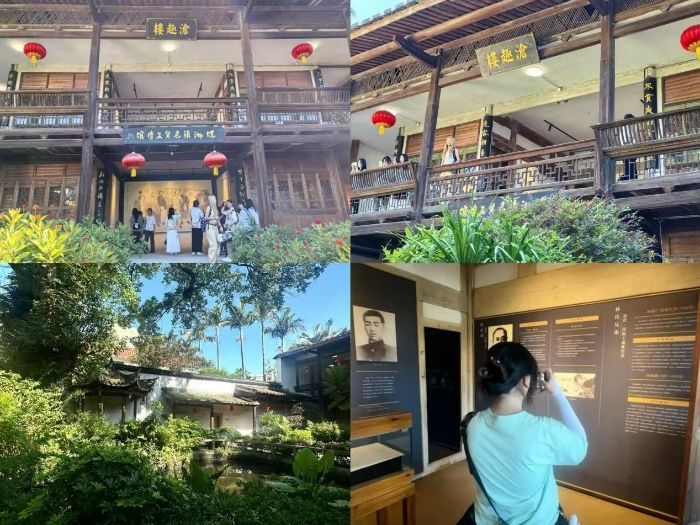

訪福州螺洲陳氏五樓,賞中西合璧磚木拱券,察書閣齋軒功能布局。溯詩禮傳世家國情懷,守近代教育活態遺產,承閩都百年不息智脈。

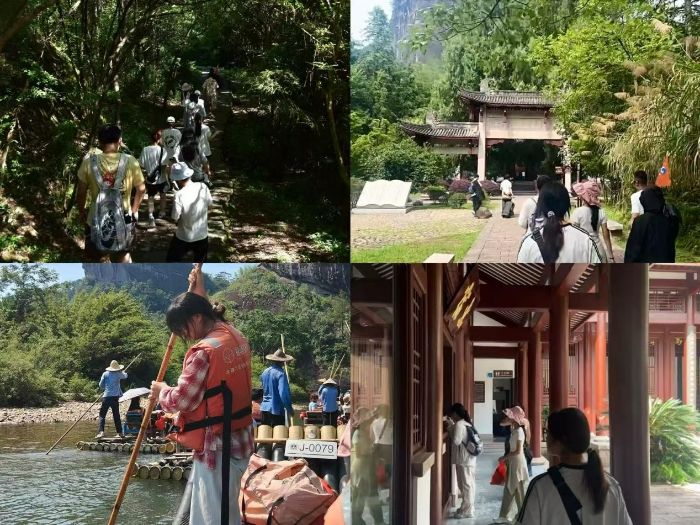

登武夷山天游峰,觀植被垂直分布,析馬尾松與黃山松海拔差異。瞰九曲溪生態茶園,思巖茶經濟與生物多樣性平衡,守護雙遺產地千年茶脈。

游覽沙縣博物館,重點考察館內陳列的明清建筑構件,通過比對不同時期的的榫卯工藝,深入理解傳統建筑智慧。

活動期間,實踐隊通過實地勘察與深度訪談相結合的方式展開調研,重點聚焦于各地古建筑的形制語言、歷史脈絡、文化故事及其保護現狀。在深入掌握一手資料的基礎上,隊員們積極探討傳統村落與古建的活化利用路徑,結合旅游開發與文化創意,提出了具有可行性的保護方案構想。調研全程中,團隊分工協作,結合借景、框景、藏景等經典園林手法,通過詳實文字記錄與影像拍攝,全方位地留存了珍貴的現場資料與調研成果。

解碼閩地基因,玩轉古韻新生

結合專業特長,深耕福建本土特色,隊員們聚焦于閩南地區古建筑的特色,精心提煉滴水獸、燕尾脊、山花等獨特建筑元素,構思文創IP和系列文創產品。

文創IP形象“閩小彩”,靈感源自閩南特色文化,巧妙融合了德化白瓷的瓶身造型、蓮花元素及古厝滴水獸。其設計以白、青、橘紅為主色調,既展現古建筑典雅韻味,又契合現代審美。形象線條流暢靈動,紋路與配飾對古典花紋進行提煉簡化,將傳統精髓與現代風格有機統一,旨在傳承與弘揚中華優秀傳統文化。

攜創意設計之力,賦能文旅發展。實踐隊通過對文創IP進行衍生創作,打破地域與文化界限,推動閩韻園林文化從福建走向全國,讓"東方園林美學"在全球綻放異彩,實現傳統文化與現代設計的完美融合,為文旅產業注入全新活力。

實踐成果

“尋閩韻園林·傳古建匠心”實踐隊以拍攝的傳統園林與古建影像為藍本,深入挖掘閩南建筑的建筑特點,結合現代設計元素與市場需求,開發系列文創產品,打造地域文化品牌讓更多人領略閩南建筑的獨特魅力。

此次實踐活動將課堂延伸至綠水青山之間、園林古建之中,隊員們用專業視角解讀園林疊山理水、傳統建筑特色、聚落空間與植物應用,深刻體悟文化遺產保護、生態人居理念與特色產業發展的融合之道,以扎實的專業知識和青春熱情,為古老園林藝術鐫刻新時代的文化印記。