為洞察區域環境治理實效,近日,西北農林科技大學資源環境實踐團隊奔赴邯鄲,聚焦當地空氣質量改善歷程開展調研,解碼治霾 “邯鄲經驗”。

第一天:霧霾直觀對比,探尋污染痕跡

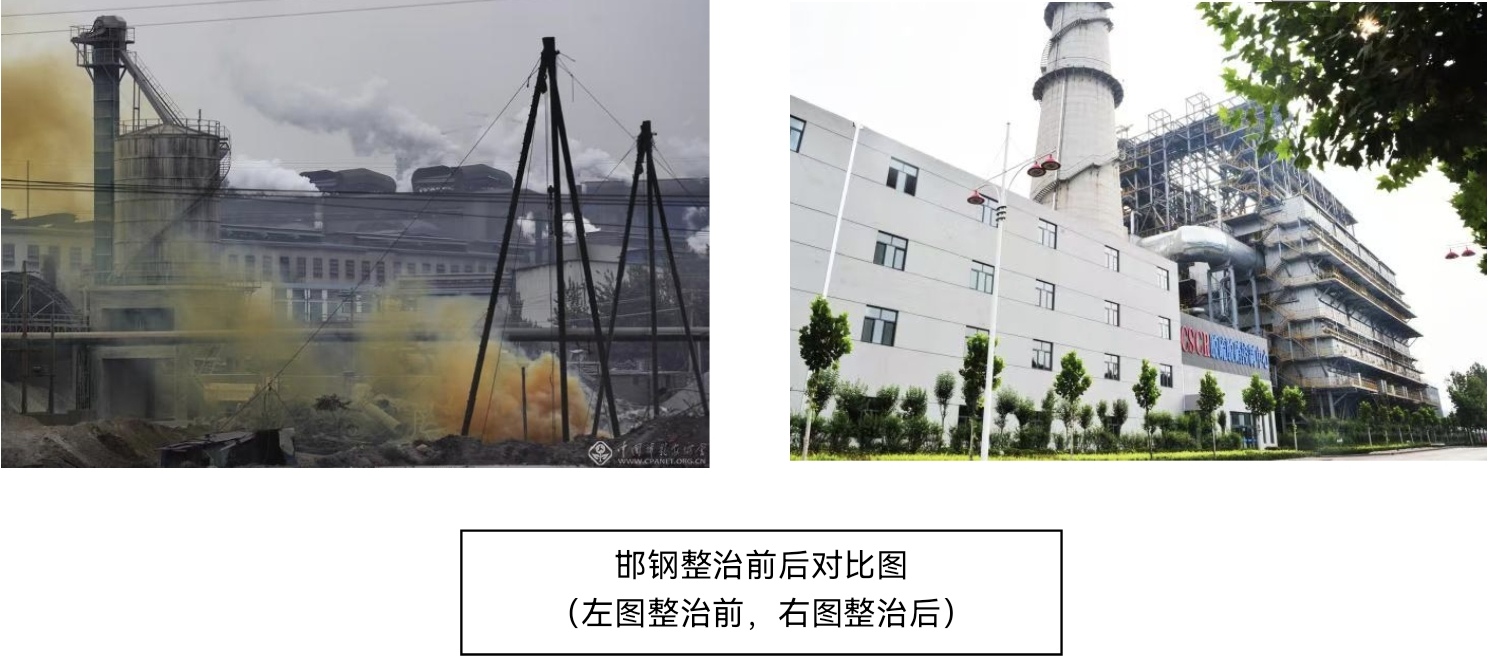

實踐首日,團隊聚焦霧霾前后對比。在邯鋼周邊,觀察煙囪排放情況,記錄不同時段廢氣特征;奔赴叢臺公園,拍攝霧霾籠罩與晴朗天氣下的風景差異。通過實地走訪,直觀感受空氣質量變化對環境景觀的影響,為后續調研積累視覺素材,初步觸摸邯鄲空氣質量問題的 “肌理”。邯鄲曾長期被霧霾籠罩。邯鋼煙囪往昔排放,讓城市天空如蒙灰紗;叢臺公園風景,也在霧霾肆虐時黯然失色,朦朧難辨。隨著治霾推進,邯鋼減排升級,煙囪 “吐霧” 更清潔,叢臺公園重歸清朗,藍天綠樹成市民日常打卡景致,直觀對比盡顯環境蛻變。

第二天:查閱資料,實地調研

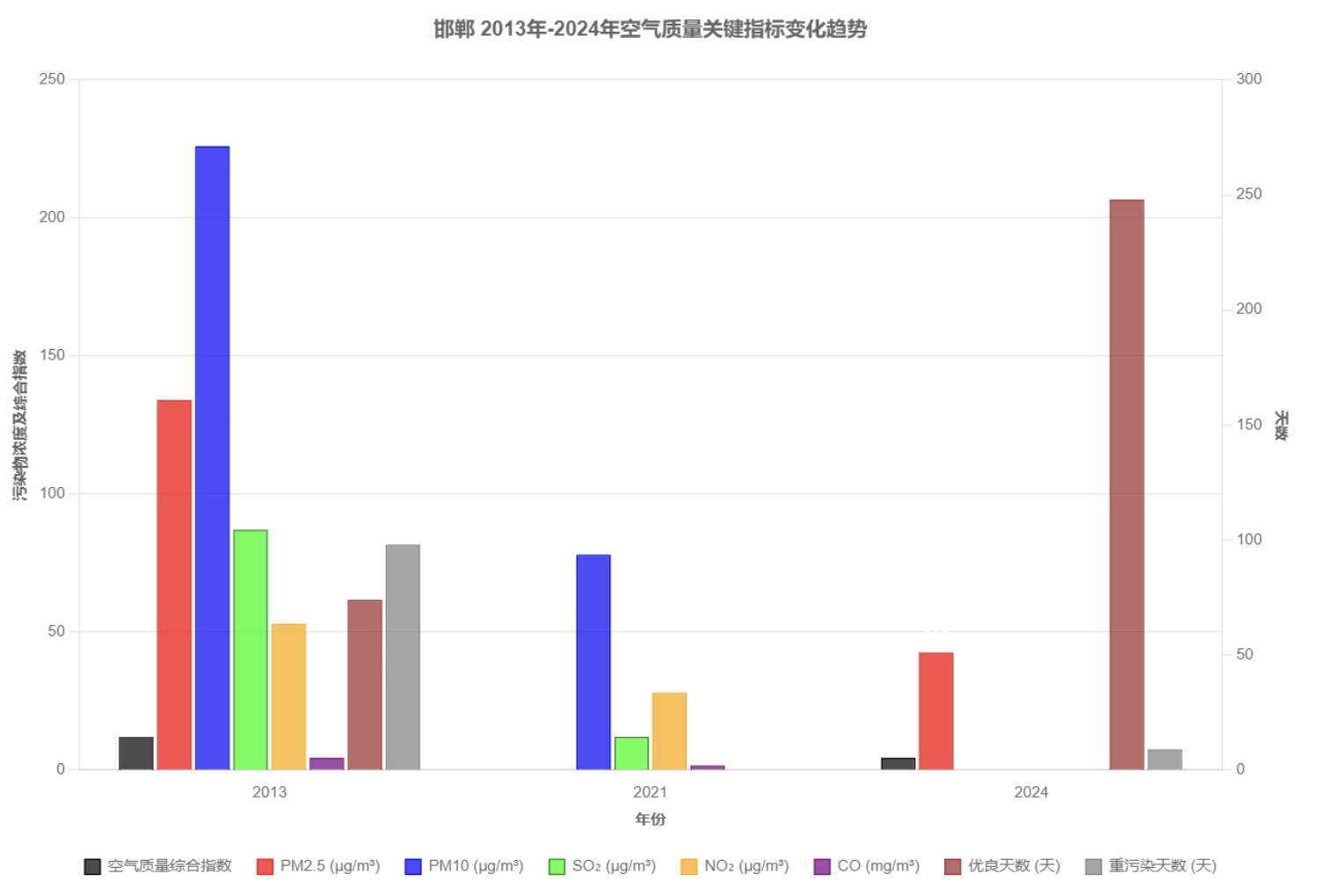

次日,團隊兵分兩路。一組收集政府凈化前后空氣質量數據,梳理 PM2.5、PM10 等污染物濃度變化趨勢,用數字量化治理成效;另一組設計問卷、訪談大眾,以圖表形式呈現公眾對霧霾成因、影響的主觀認識,從科學與社會視角,全方位剖析邯鄲空氣質量問題,挖掘數據背后的治理需求與民眾期待。

調研梳理政府公開數據,一組組對比盡顯治霾成效(如上表)

過去霧霾高發期,空氣質量指數(AQI)頻頻 “爆表”;如今優良天數穩步增長,關鍵污染物濃度持續走低,數據見證政府鐵腕治霾的決心與實效,為城市藍天筑牢 “防護網”。

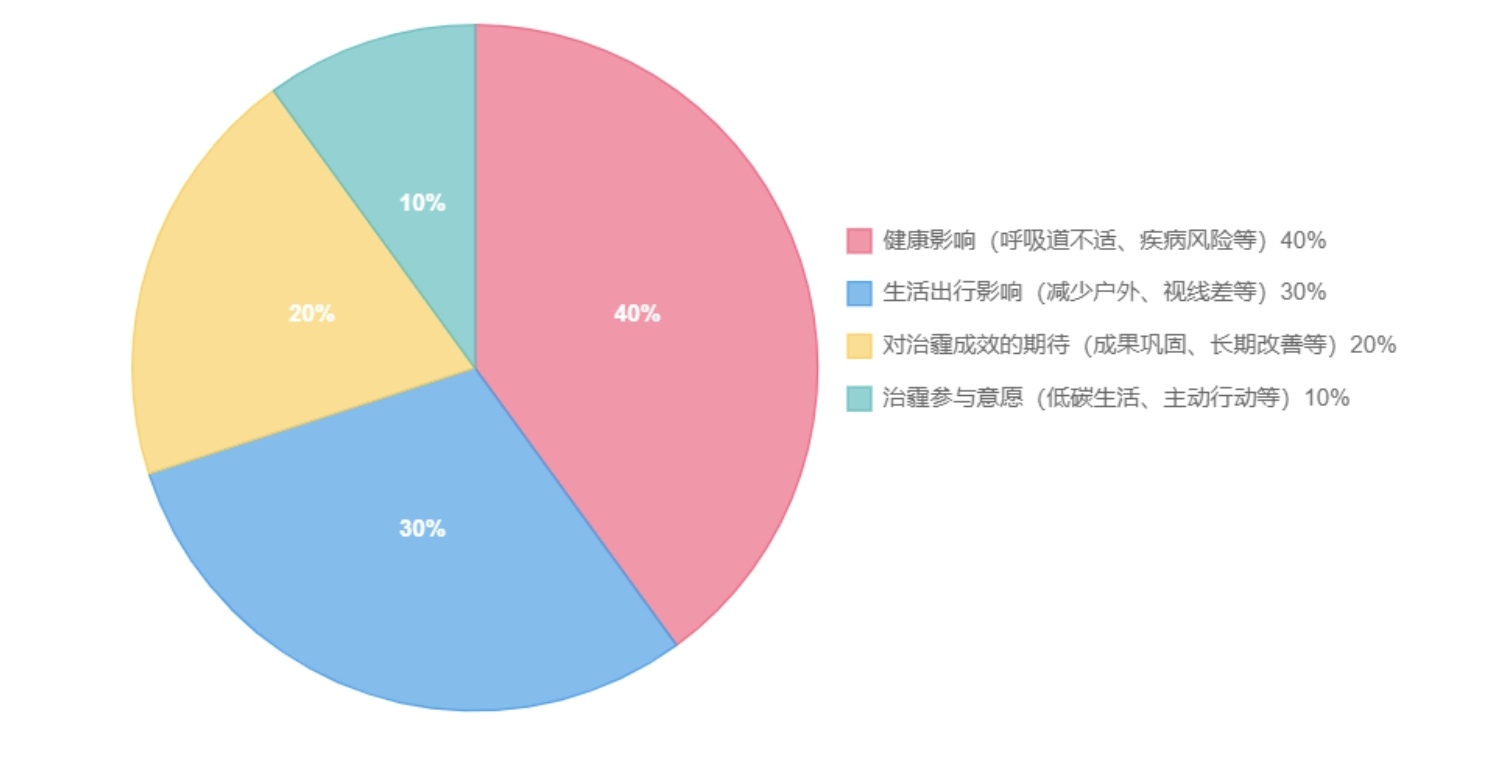

大眾感知:霧霾影響的多元聲音

團隊面向邯鄲不同年齡段、職業的市民開展問卷調查與訪談,收集大眾對霧霾的主觀認識,梳理成表:

市民普遍反饋,霧霾曾致出行受限、健康擔憂,如今藍天回歸提升生活品質;也有市民提及極端天氣下仍受影響,期待治霾成果更穩定。這份 “感知地圖”,為治霾工作提供民生視角參考,讓治理方向更貼合群眾需求。

第三天:共治霧霾,行動與科普并行

實踐中,團隊成員以 “一人一條治霾建議” 發聲。有人提議推廣新能源公交減尾氣,有人呼吁管控工地揚塵,還有人倡導全民低碳生活。青春聲音匯聚治霾 “微力量”,傳遞守護藍天擔當。

霧霾,是霧與霾的混合物,藏著 PM2.5 等 “健康殺手”,會危害人體健康、影響生活出行。大自然雖有降水 “捕捉” 顆粒物、風驅散污染、綠植吸附粉塵等 “凈化魔法”,但力量有限。人類需主動行動,工廠推進超低排放改造,交通向綠色轉型,家庭踐行清潔能源取暖、低碳出行等。每個人都能成為治霾參與者,科學防護之外,從自帶布袋購物、節約用電等小事做起,匯聚治霾大力量,讓藍天白云回歸生活常態。

此次邯鄲之行,團隊以調研書寫治霾故事,見證環境蝶變,傳遞青年生態關注。未來,期待更多人加入治霾行動,讓邯鄲藍天常駐。這份 “三下鄉” 成果,也將為學院生態實踐課題注入鮮活素材,助力綠色理念傳播!