為積極響應新時代青年投身社會實踐的號召,咸陽職業(yè)技術(shù)學院“綠筑先鋒實踐團”懷揣著為社會貢獻力量的熱忱與擔當,于7月正式開啟了暑期“三下鄉(xiāng)”征程。

本次實踐以建筑垃圾為核心研究對象,旨在深挖其背后潛藏的社會與環(huán)境課題。“循著‘建筑垃圾的由來—破碎分類—“變廢為寶”的可能性’脈絡展開”,力求全方位調(diào)研與了解該領域的現(xiàn)狀與變革潛力,為推動建筑垃圾的科學處理與資源化利用貢獻青年智慧與力量。

直擊拆遷場溯源垃圾成因與現(xiàn)狀 實踐首站,團隊走進陳陽寨建材拆遷市場。該市場作為建筑垃圾的重要源頭之一,清晰鐫刻著城市更新?lián)Q代的印記。環(huán)顧四周,那些即將被拆除的舊建筑,墻面早已斑駁不堪,窗戶有的破碎,有的早已不見蹤影,它們見證了城市曾經(jīng)的模樣。伴隨城市化進程以肉眼可見的速度不斷加速,推土機的轟鳴聲與起重機的吊臂軌跡,共同勾勒出舊建筑拆除與新建筑崛起的動態(tài)圖景。在這場新舊交替的變革中,建筑垃圾的產(chǎn)生如同一條奔騰不息的河流,從未停歇。

近年來,我國建筑垃圾產(chǎn)量持續(xù)走高,2024年已達到35億噸的規(guī)模。為摸清其主要成因,實踐團成員深入拆遷現(xiàn)場,與技術(shù)人員展開細致交流,梳理出兩大關(guān)鍵源頭:一方面,大量老舊房屋因使用年限過長、結(jié)構(gòu)老化進入集中拆除階段;另一方面,城市規(guī)劃調(diào)整催生大規(guī)模建筑改造,像道路拓寬、商業(yè)區(qū)升級等工程均會產(chǎn)生大量建筑垃圾。當房屋自然老化的“退役潮”遇上城市更新的“改造潮”,兩種力量交織碰撞,最終讓建筑垃圾在這里堆出了連綿的“小山”,成為城市發(fā)展中亟待破解的環(huán)境難題。

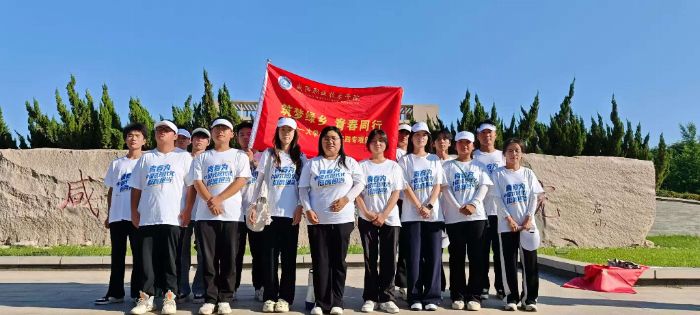

工藝創(chuàng)新提效能移動設備促循環(huán) 在“筑夢綠鄉(xiāng)、青春同行”的旗幟引領下,實踐團的成員們懷揣著對鄉(xiāng)村生態(tài)建設的熱忱,通過對現(xiàn)場的實地考察清晰地了解到,當前建筑垃圾的回收處理工作主要依托先破碎后分揀的核心方式有序推進。為了最大限度降低運輸成本、減少二次污染,按照資源就近利用原則,拆遷現(xiàn)場創(chuàng)新性地采用了移動粉碎設備。

這些設備如同一個個高效運轉(zhuǎn)的“移動工廠”,將大塊的混凝土、磚塊等分解成較小的顆粒。緊接著,借助精準的分揀工藝,把其中的鋼筋、木材等可回收物與其他物料精準分離,從而確保每一類資源都能得到物盡其用的合理處置。

變廢為寶成現(xiàn)實青春智慧賦能可持續(xù)發(fā)展 經(jīng)過這一系列精細的技術(shù)工藝打磨,昔日堆積如山的建筑垃圾完成了華麗蛻變,搖身成為品質(zhì)達標的再生骨料。為后續(xù)的道路鋪設、場地平整等工程提供了優(yōu)質(zhì)的原材料,真正讓“變廢為寶”從理念轉(zhuǎn)化為了生動的實踐。這種對建筑垃圾資源的高效再利用,既顯著降低了城市更新建設的經(jīng)濟成本,又有效緩解了生態(tài)環(huán)境所承受的壓力,為可持續(xù)發(fā)展注入了實實在在的動力。?

此次實踐團的暑期“三下鄉(xiāng)”征程,如同一顆投入社會實踐浪潮的石子,以扎實的行動響應了新時代青年投身社會實踐的號召,激起陣陣富有意義的漣漪。實踐中,團隊深入陳陽寨建材拆遷市場,摸清建筑垃圾源頭、成因及產(chǎn)量,見證其“變廢為寶”全過程,全面掌握該領域現(xiàn)狀與變革潛力。?

展望前路,實踐凝聚的智慧力量將為破解城市環(huán)境難題持續(xù)助力,這群青年也將帶著實踐所得,以青春之力助推資源循環(huán)利用,為可持續(xù)發(fā)展注入源源不斷的活力,讓“廢”新生的故事在時代浪潮中不斷續(xù)寫新的篇章。

通訊員:代晨陽、張廣生

來源:咸陽職業(yè)技術(shù)學院“綠筑先鋒實踐團”