近日,成都理工大學牛津布魯克斯學院“星耀雙城七彩橋”三下鄉實踐團在重慶市石壕鎮的特殊家庭走訪活動進入第二天,團隊先后走訪了羅李村和青坪村。隊員們延續首日工作熱情,全天開展走訪,累計完成30戶特殊家庭入戶調研,覆蓋50余人次,扎實推進志愿服務工作。

晨曦動?整裝再出發 上午9點,陽光已溫柔灑落石壕鎮,晨風輕拂驅散些許暑意,團隊成員們準時在集合點匯聚。有了首日實踐經驗,大家分工明確、行動高效。期間,全體隊員系統核查調研問卷,有序整理走訪物資,并圍繞走訪規范進行集體研討與重點事項提示。盡管存在一定疲勞延續,團隊成員始終保持昂揚斗志,以飽滿的精神狀態,高質量完成走訪前各項準備工作。

燃赤忱·炙訪民生卷 在工作人員的帶領下,團隊成員再次走入百姓鄉親家中,依據每戶備案實際情況,開展具體化、針對性面對面走訪交流活動。隊員通過前期問卷內容,以含50個問題的三個問卷大綱為核心,調研事實無撫養人兒童、留守兒童等特殊幼兒群體的基本學科教育情況,心理狀況與納入低保的失能老年人等因病因殘致貧人口政府幫扶后家庭生活現狀,發放30份問卷,有效回收并創建檔案27份。通過問卷回收數據的整理分析,我們了解到仍約77%家庭生活有一定困難,但大部分村民依然保持積極態度。

連日來的走訪,讓我們真切觸摸到了基層的溫度與重量。昨日的下鄉見聞尚未平息,今日走進困難家庭,更見生活的堅韌與不易:60歲的外婆佝僂著脊背,獨自撐起四口之家,悉心照料著智力殘疾的女兒和兩個懵懂的外孫外孫女;37歲的智力殘障阿姨,用不那么靈便的雙手,努力撫養著五個嗷嗷待哺的孩子;還有那位失去兒子的婆婆,淚水哭瞎了半只眼睛,渾濁的目光里藏著化不開的悲戚。看過了更多真實的民情,作為青年的我們心中涌起的責任感愈發沉甸甸——這世間有太多需要被看見、被托舉的角落。

秉燈:論·共織心得錦 晚上20點,團隊成員在石壕鎮社區辦公室召開了“‘星耀雙城七彩橋’第二次工作回顧”會議。會上,團隊深入探討了擴大幫扶影響力的長效策略,計劃選取走訪中發現的典型人物,撰寫兼具故事性與感染力的人物傳記,通過情感共鳴喚起社會各界對鄉村兒童成長、留守老人獨居生活的關注;團隊將著手創建微信公眾號及團隊社交媒體官方賬號,定期發布幫扶動態、鄉村兒童生活紀實等內容,搭建起公眾參與幫扶活動的數字化橋梁,逐步構建起“線上傳播+線下幫扶”的立體化公益體系,切實提升活動的社會輻射力。

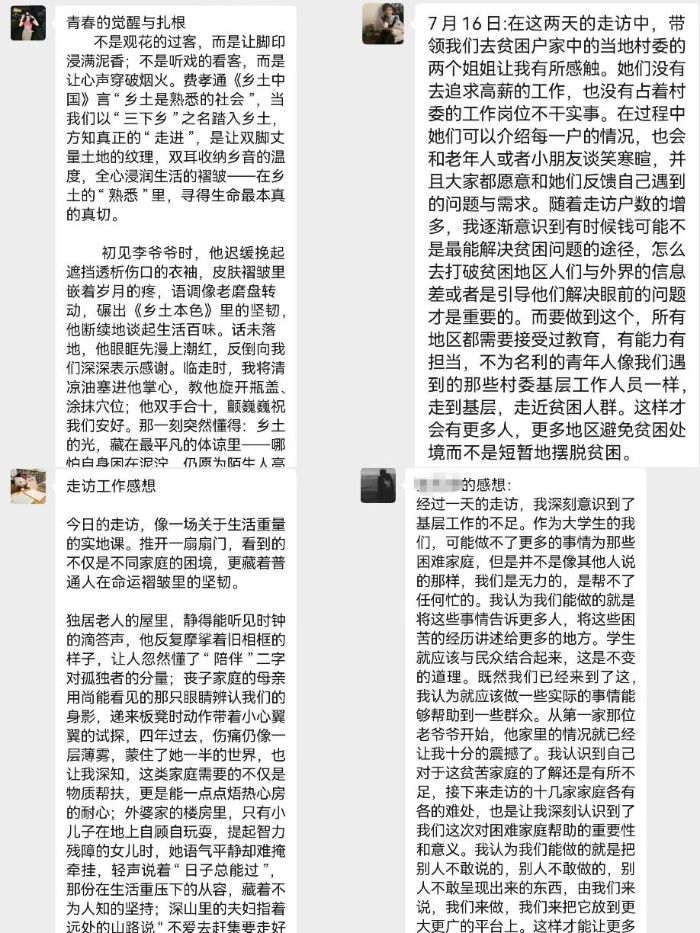

同學們感想反饋

團隊成員周雨彤: 這些讓我明白,基層工作從來不是簡單的“完成走訪指標”。每一戶的故事都獨一無二,每一份需求都具體而微。我們能做的,或許不是立刻改變所有困境,但至少可以讓他們知道“有人在惦記”——給獨居老人多留一個聯系電話,幫喪子家庭對接一次心理輔導,為多孩家庭爭取一點政策傾斜,替深山住戶反映一次交通難題。

這些細碎的努力,或許就是走訪的意義:讓冰冷的“困難群體”標簽,變回一個個有溫度、有故事的人;讓政策的陽光,能穿過縫隙,照進每一個需要的角落。往后的工作里,更要帶著這份共情,把幫扶做進實處,讓每一次走訪都成為連接溫暖的橋梁。

團隊成員陶一舒: 青春扎根鄉土,是把熱忱化作腳下的轍。以熱血灌注沃土,見證命運曲折,方知:扎根年紀,唯有“腳踏實地”,讓“鄉土”從書里理論化入心里根脈;發光時光,唯有“躬身深耕”,讓青春從口號激昂蛻成生命厚重。這是三下鄉的答案——走進鄉土,是做一束光照亮他人與前路;深耕大地,是在褶皺里尋得生命最本真的力量。

作者:袁藝文、鄧雅卓、杜秉峰、李承翰

來源:成都理工大學牛津布魯克斯學院