安徽農業大學學生社團管理與服務中心暑期社會實踐團赴宣城市廣德市柏墊鎮開展實地調研,深入挖掘紅色文化資源,探索創新活化路徑,以青春力量賦能鄉村振興,在賡續紅色血脈中譜寫鄉村發展新篇章。

追尋紅色印記,體悟奮斗精神

實踐團第一站來到英烈山紀念館。在館內,成員們認真觀看歷史照片、航天文物和文獻資料,特別是通過陳列展了解了“六·三”空難的悲壯事跡。四十位航天英雄為國防事業英勇獻身的故事,讓成員們深刻感受到他們無私奉獻、不畏犧牲的崇高品質。懷著敬仰之情,團隊徒步攀登英烈山,在莊嚴肅穆的烈士陵園前肅立默哀,深切緬懷長眠于此的英魂。

之后實踐團走進月克沖紀念館,這里曾是“小三線”建設的軍工廠舊址。館內展出的老設備、老照片和文字記錄,生動再現了三線建設者們響應國家號召,在深山不畏艱難險阻,一心奮斗的歷史畫卷。成員們通過實地參觀,深刻領悟到了“艱苦創業、無私奉獻、團結協作”的三線建設精神,并且為前輩們的付出所感動和震撼。

對話千年文脈,感受文化傳承

在探訪省級美麗鄉村——大劉村時,實踐團重點參觀了古樸雅致的范仲淹紀念館。館內典籍書畫豐富有序,高懸的《岳陽樓記》名句“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”其蘊含的博大胸懷與深沉家國情懷,穿越千年時空,依然直抵心靈,帶來深刻的震撼。這不禁引發實踐團成員們思考:厚重的歷史文化,如何才能真正賦能當代鄉村的發展?大劉村給出了生動答案:這座紀念館本身,就是一次成功的文化活化實踐。它不僅精心守護著珍貴的歷史遺存,更將范公的憂樂精神巧妙地轉化為滋養鄉村的活水源頭,讓傳統智慧融入村民生活與鄉村建設,為振興注入了獨特而深厚的靈魂。這啟示實踐團:歷史文化與鄉村振興絕非割裂,關鍵在于立足本土資源,在于如何將其創造性轉化、創新性發展,而得以讓千年的思想光芒,在今天的鄉村熱土上煥發新生,照亮前行的道路。

領略山水畫卷,領悟生態價值

置身君泰山莊,其依傍汪家橋水庫,青山環抱,垂釣臺點綴湖邊,寧靜如畫。山莊探索“體育+文旅”模式,生動印證了“綠水青山就是金山銀山”,更讓實踐團深切領悟到,唯有守護好生態的原本底色,才能行穩致遠的發展下去。

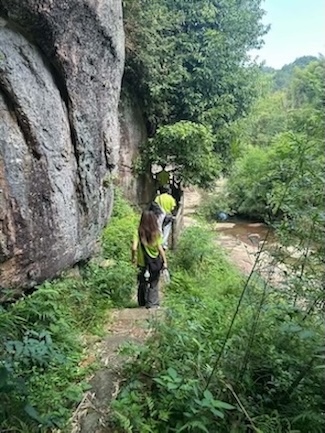

深入茅田山,在攀登間感受著自然的壯美,對生態理念的認同也愈深。山間那座樸拙的下陽水電站微型博物館,靜述著一段崢嶸歲月:上世紀60年代末,當地群眾肩挑手扛、自力更生,克服萬難建成此站,只為點亮鄉梓、造福民生。凝視斑駁遺存,那份“艱苦奮斗、為民奉獻”的精神力量,與紅色基因血脈相連,深深叩擊心扉。它不僅是能源利用的見證,更是一座精神豐碑,昭示著:扎根土地、回應民需的樸素信念與集體智慧,永遠是鄉村發展的力量之源。此行使實踐團成員們對自然的珍重和鄉村奮斗史有了銘心體會與認識。

賦能紅旅鄉村,振興文化大劉

實踐團深入探訪了省級傳統村落大劉村,這個集紅色文化與生態美景于一體的鄉村振興示范點。團隊采取差異化調研策略,針對村民和學生群體分別設計問卷,系統考察紅色旅游對鄉村振興的推動作用。

調研顯示,紅色旅游在當地發揮著雙重效能:紅色旅游中的文化部分是激勵村民奮進的精神支柱,紅色旅游中的經濟部分是引領鄉村振興產業發展的核心動能。通過將紅色資源與地方特色有機融合,大劉村成功培育出獨具特色的旅游產業鏈。這種發展模式不僅切實改善了村民生活,更吸引大批青年返鄉創業,為鄉村發展注入新生力量。這種良性循環,正推動大劉村在鄉村振興道路上穩步前行。

五天的柏墊實踐讓紅色精神融入了實踐團成員的血脈,成員們在英烈山感悟航天報國的赤忱,在月克沖體會三線建設的堅毅,在范仲淹紀念館領悟"先憂后樂"的擔當。實踐團成員用專業調研助力鄉村振興,用實際行動詮釋青春擔當,帶著柏墊的紅色印記,他們將繼續在更廣闊的天地播撒青春星火。