2025年8月18日,浙江萬里學院物流與電子商務學院“甌柑薪火團”正式啟程,奔赴溫州甌海、三垟濕地、蒼南富溪村等地,開啟一場以甌柑非遺文化保護與傳承為主題的暑期社會實踐活動。在指導老師竇清的帶領下,林兼合、姜琦琦、陳冰琪、邵子齊、陳彥貝、倪貝希、李伊凌七位同學組成實踐團隊,深入田間地頭、非遺工坊與鄉村一線,通過實地調研、親身體驗、深度訪談與創意設計,探尋傳統柑橘文化在新時代的振興路徑,用青春視角為非遺傳承注入新活力。

走進非遺體驗館:了解甌柑加工與品牌建設實踐首日,團隊抵達甌海區一家甌柑加工企業設立的非遺體驗館。在企業工作人員介紹下,團隊系統了解了甌柑的種植歷史、傳統加工工藝及近年來在品牌化、市場化方面的探索。成員現場試用了甌柑餅、柑茶等深加工產品,并對以果皮為原料制作的“柑兒文”手串等文創衍生品進行了記錄與分析。

圖為實踐隊員在甌柑非遺館門口與企業負責人的合影

在座談交流中,團隊圍繞甌柑的市場定位、消費群體變化、產品標準化與銷售渠道等問題與企業負責人展開討論。企業方面表示,盡管甌柑具有獨特風味和文化價值,但在與“紅美人”“丑橘”等新興柑橘品種的競爭中面臨挑戰,亟需在產品創新與品牌傳播方面加大投入。

圖為實踐隊員與甌柑非遺傳承人座談的合影

深入果園:調研種植管理與生產技術當日下午,團隊前往甌柑核心種植區開展實地調研。在果園管理人員帶領下,成員觀察了果樹生長狀況,了解了當前病蟲害防治、水肥管理及采摘流程等生產環節。團隊重點記錄了甌柑對土壤、氣候的特殊要求及其較長的生長周期,為后續分析其生產成本與市場競爭力提供了基礎數據。

圖為實踐隊員走進甌柑精品種植園的合影

三垟濕地:訪談種植戶,學習傳統經驗8月20日,團隊來到三垟濕地,走訪當地種植戶。多位農戶介紹,甌柑種植周期長、管理精細,且受氣候影響較大,近年來面臨勞動力短缺、生產成本上升等問題。部分農戶已嘗試引入機械化設備,但在修剪、采摘等環節仍依賴人工。

圖為實踐隊員在與甌柑種植戶的交談合影

調研期間,一位團隊成員的親屬——具有多年種植經驗的老果農——主動參與交流,分享了基于葉色判斷樹體水分狀況、根據節氣調整施肥方案等傳統管理經驗。團隊對這些經驗進行了系統整理,認為其在生態種植和精細化管理方面仍具參考價值。

蒼南富溪村:探討產業轉型與文化延續8月21日,團隊前往蒼南縣富溪村。該村曾以甌柑種植為主,后因經濟效益考量逐步轉向種植“紅美人”柑橘。團隊采訪了村兩委負責人,了解產業調整的背景與決策過程。

村支書表示,品種更換主要基于市場需求和經濟效益的綜合評估,但村莊仍保留部分甌柑老樹,并計劃結合文旅項目挖掘其文化價值。他提出,未來可在保留甌柑傳統種植技藝的基礎上,開發小眾精品、體驗式農業或研學項目,實現文化傳承與產業發展的結合。

圖為團隊成員采訪富溪村村書記

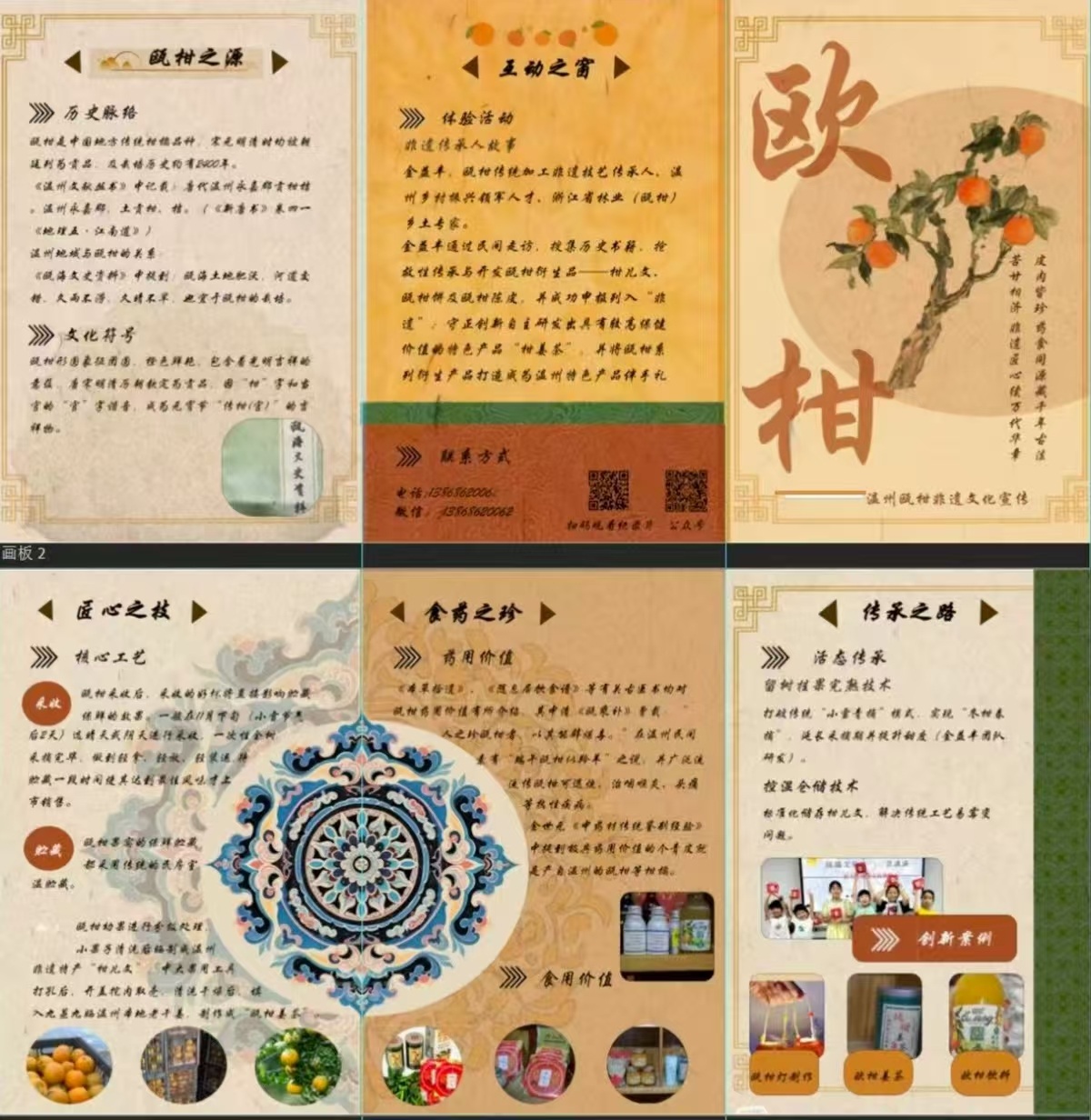

成果轉化:開展產品與包裝設計實踐在完成實地調研后,團隊結合收集的一手資料,開展甌柑相關產品設計工作。圍繞品牌標識、包裝樣式及衍生品開發,團隊嘗試將甌柑的外形特征、產地文化與現代消費審美相結合,設計出系列包裝方案與文創產品草圖,旨在提升產品的視覺識別度與市場吸引力。

圖為團隊成員設計的甌柑宣傳冊

青春力量,薪火相傳此次社會實踐,不僅是一次文化尋根之旅,更是一場傳統與現代的對話、一場青年與鄉村的雙向奔赴。“甌柑薪火團”用腳步丈量土地,用心靈感知文化,用創意激活傳統。他們以青年之眼觀察鄉村變遷,以專業之能服務非遺振興,用實際行動詮釋了新時代大學生的責任與擔當。

正如團隊成員所言:“我們或許無法立刻改變市場格局,但我們希望,能為甌柑文化留下一粒火種。”在鄉村振興的廣闊舞臺上,這股青春力量,正在悄然點燃非遺傳承的新希望。