為積極響應國家文化傳承發展戰略,深入挖掘非遺文化的深厚內涵,提升大學生對傳統文化的認知與實踐水平,厚植青年一代的文化傳承責任感,陜西服裝工程學院“陶韻匠心非遺傳承團隊”于2025年7月5日至18日赴渭南市澄城縣開展非遺傳承實踐活動,致力于在實踐中體悟非遺魅力,為非遺傳承貢獻青春力量。

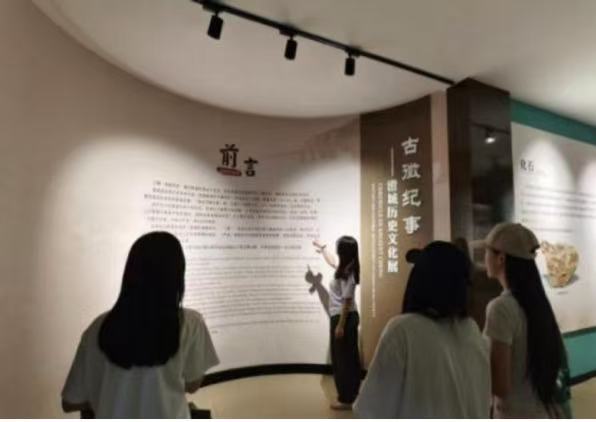

探訪澄城縣博物館,領略堯頭陶瓷歷史魅力 7月6日上午,實踐團隊首站走進澄城縣博物館,在工作人員的細致講解下,了解了澄城縣的歷史起源和發展概況,同時深入領略了堯頭陶瓷的歷史脈絡。站在博物館的展柜前,團隊成員們透過史料與一件件文物,觸摸澄城的往昔歲月,感受陶瓷的獨特藝術魅力。

圖1:團隊成員參觀澄城縣博物館 張常文 供圖

參觀堯頭窯遺址,感悟非遺傳承使命 7月7日上午,團隊前往窯頭堯文化景區。踏入園區,滿目荒涼與廢舊,古窯址在其中錯落分布。整個遺址內容豐富,包括古遺址窯址,瓷片堆積層,古民居建筑群、古道、古樹、作坊和高嶺土等。隊員們漫步在遺址間,仔細觀察每一處遺跡,深切體會這份文化遺產的厚重。同時,也試圖從荒涼中拼湊出堯頭窯曾經窯火不息、人聲鼎沸的場景。面對遺址的現狀,隊員們既感惋惜,也更加深刻地認識到非遺文化傳承的使命感與緊迫感。

圖2:團隊成員參觀窯頭堯文化景區 張常文 供圖

對話非遺傳承人,體悟傳統匠心底蘊 團隊成員專程拜訪了堯頭窯燒制技藝國家級非遺傳承人——劉忠陽,并參觀了劉忠陽作坊。現場,劉師傅一邊給陶瓷胚子上釉,一邊向大家介紹了堯頭窯陶瓷的發展歷程,以及自己與陶瓷的淵源。“咱這堯頭窯,明清時就火了,上世紀80年代,這里幾乎人人都懂陶瓷,雖各有各的做法,但那時候市場需求量大。2000年以后就慢慢滯銷了......”話語間,滿是對歲月流轉的感慨。從十七八歲接觸制陶至今,年過六旬的劉師傅始終堅守在簡陋的作坊里,日復一日打磨手藝。這些年來,他既執著于守護最傳統的制陶技藝,也積極推動更多的窯頭陶瓷走向了世界舞臺。

此外,在非遺傳承人劉忠陽的指導下,團隊成員初步感受了攪釉、上釉、拉坯等陶瓷制作工序。盡管初次操作略顯生疏,但在反復嘗試中逐漸掌握了力度與速度的平衡,這一陶泥在掌心失控變形又重塑的過程,讓所有人對“匠人指尖有乾坤”有了切膚體悟。

圖3:實踐團隊觀摩劉忠陽上釉 張常文 供圖

傳播堯頭窯文化,守護百年非遺遺產 實踐期間,隊員們不僅專注于技藝學習,更主動肩負起傳播非遺文化的使命。他們手持相機,穿梭于古窯遺址與老作坊之間,用鏡頭捕捉拉坯時陶泥的流轉、上釉時釉料的暈染、古窯斑駁的磚墻等珍貴瞬間,將這些畫面精心剪輯成短視頻,發布在各大網絡平臺上,讓更多人透過屏幕感受堯頭窯的獨特魅力。此外,隊員們還在園區、車站、街頭等向游客分發自制的堯頭窯文化宣傳單與海報,熱情地講解古窯址的歷史、陶瓷制作的工藝流程以及非遺傳承人的堅守故事,力求讓更多人深入了解堯頭窯陶瓷文化,讓這份百年遺產在時光流轉中生生不息。

實踐總結:青春賦能傳陶韻,匠心助力活非遺 本次三下鄉活動,“陶韻匠心非遺傳承團隊”以青春之力為堯頭窯非遺注入鮮活動能。隊員們用青年視角解讀傳統文化,用新媒體的力量拓寬傳播渠道,不僅讓堯頭窯在數字時代煥發出更耀眼的光彩,更讓這份凝結著匠人智慧與文明記憶的文化遺產,從歷史深處走進當代生活,在更多人心中播撒下傳承的種子。