尋跡齊地文脈,以行踐悟傳承

——“齊韻·拾光”社會實踐團開展稷下文化調(diào)研

為深入挖掘齊地文化底蘊,探尋傳統(tǒng)文化傳承創(chuàng)新路徑,8月6日,山東理工大學外國語學院“齊韻一拾光”社會實踐團走進齊文化相關(guān)場館,開啟一場跨越時空的齊文化尋根之旅,用腳步丈量歷史厚度,以實踐傳承文化血脈。

實踐團成員們懷揣著對齊文化的好奇與敬意,有序集結(jié)于場館外。青春的朝氣與場館沉穩(wěn)的建筑風格相互映襯,大家眼神中透著期待,像是即將開啟一場與歷史的深度對話。從踏上這片土地開始,探索齊文化的旅程正式啟航,每一步都朝著解碼古老文脈的方向邁進。

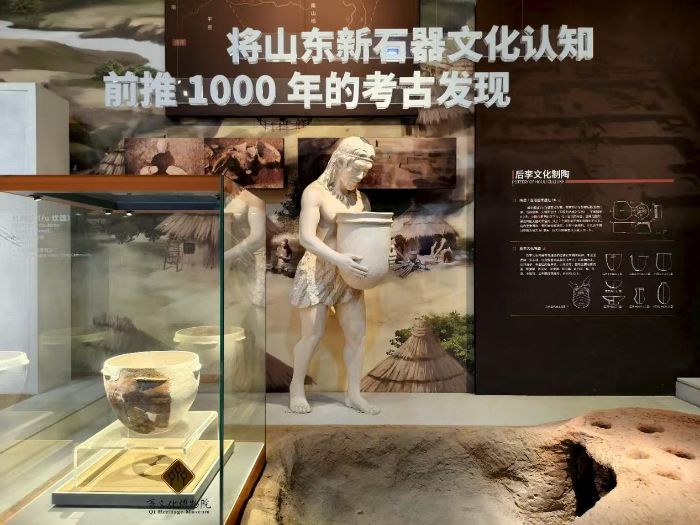

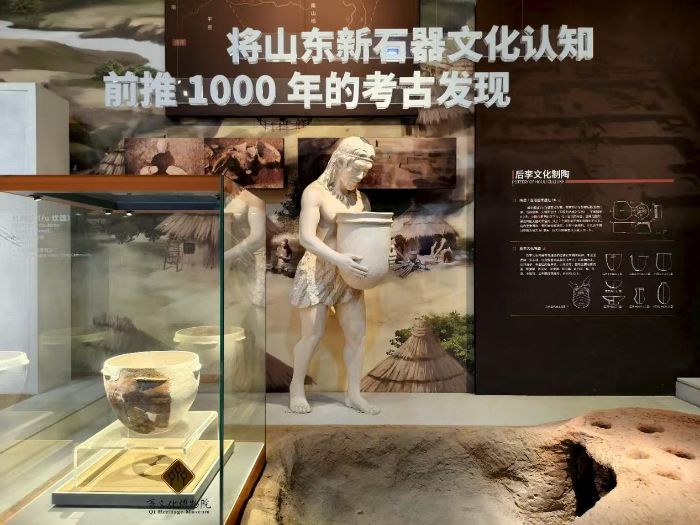

邁進館內(nèi),歷史的氣息撲面而來。古老陶器展區(qū)宛如一部無聲的編年史書,造型古樸的炊具,帶著山東新石器文化的原始溫度,仿佛能看到先民們圍坐生火、烹制食物的場景;紋飾精美的禮器,則默默訴說著齊地禮儀傳承的莊重與講究。這些有序排列的文物,拼湊出齊地文化發(fā)展的清晰脈絡(luò)。

在“將山東新石器文化認知前推1000年的考古發(fā)現(xiàn)”展板前,成員們駐足凝視。無聲的文物與詳實的文字說明交織,帶領(lǐng)大家穿越回久遠的過去,追溯齊地先民的生存智慧。從陶器的制作工藝,到它們在當時生活中的使用場景,每一個細節(jié)都在傳遞著文化傳承的強大延續(xù)力量,讓成員們深刻意識到,齊地文化的根脈早已深深扎入歷史的土壤。

青銅器陳列區(qū),車馬器、禮器等靜靜佇立,歲月在它們身上留下的斑駁銹跡,如同書寫歷史的筆觸。成員們凝視這些器物,試圖從造型工藝中推測古人的高超技藝,從銘文符號里解碼背后的歷史信息。一件青銅車馬器,或許就承載著當年齊地車馬喧囂、商貿(mào)往來的片段;一件禮器,可能見證過諸侯會盟、禮儀大典的莊嚴時刻。這些沉睡千年的文物,在當下的觀察與思考中“復(fù)活”,成為連接古今的文化紐帶。

場館內(nèi),科技為文化體驗帶來了全新維度。VR體驗區(qū)成了成員們“穿梭”時空的魔法門。當大家佩戴上設(shè)備,瞬間“置身”于稷下學宮的場景之中。百家爭鳴的熱烈氛圍在眼前生動鋪展,仿佛能聽到諸子百家的激烈辯聲,與先賢“對話”的奇妙體驗,徹底打破了時空的壁壘。

文物展廳中,實踐團圍繞石質(zhì)建筑構(gòu)件等展品展開了一場思維的深度碰撞。成員們充分發(fā)揮外語專業(yè)的優(yōu)勢,從獨特的專業(yè)視角出發(fā),深入剖析齊文化的考古價值、文化符號內(nèi)涵。大家探討齊文化中哪些元素具備對外傳播的潛力,思考如何用外語精準且生動地詮釋文物背后的故事,讓齊地文脈能夠跨越語言的障礙,走向更廣闊的國際舞臺。

場館內(nèi),“培育和弘揚社會主義核心價值觀必須立足中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化”的標語墻,如同一盞明燈,為整個實踐錨定了精神內(nèi)核。在齊文化主題浮雕前,成員們整齊列隊,“尋跡稷下風華,共拓齊韻傳創(chuàng)新境”的橫幅在風中舒展,彰顯著青春一代傳承文化的堅定決心。

交流分享環(huán)節(jié),大家紛紛梳理此次實踐的收獲。從對齊文化歷史價值的深度挖掘,到對科技賦能文化傳播的實踐啟發(fā),最終聚焦到外國語學院學子的“語言橋梁”作用上。成員們明晰了,作為外語專業(yè)的學生,可以利用語言優(yōu)勢,成為齊文化對外講述者、傳播者,以專業(yè)能力助力齊文化在傳承中創(chuàng)新、在創(chuàng)新中發(fā)展,讓傳統(tǒng)文化在青春力量的推動下,綻放新的時代光彩。

此次實踐,如同一場深度的文化洗禮,讓成員們深刻領(lǐng)悟到齊文化深厚的底蘊與巨大的時代價值。未來,團隊將持續(xù)整理調(diào)研成果,深耕“文化+外語”的傳播模式。計劃打造齊文化外語宣傳短視頻系列,把齊地的文物故事、歷史傳說,用生動的外語講述給世界;還將嘗試編寫齊文化外語推廣手冊,為文化交流提供更系統(tǒng)的內(nèi)容支持。

以青春之我,傳承古老文脈,讓稷下風華照亮當代生活,讓齊韻新聲傳向更遼闊的遠方。山東理工大學外國語學院“齊韻一拾光”實踐團,正以實際行動書寫著傳統(tǒng)文化青春傳承的嶄新篇章,讓齊地文化在新時代的浪潮中,持續(xù)煥發(fā)生機與活力。

(范曉宇)