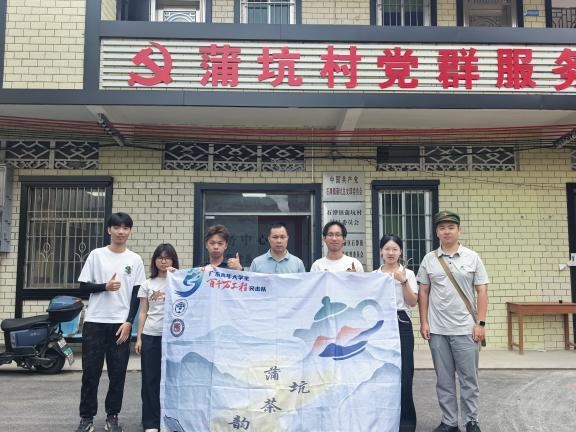

在清遠市清新區石潭鎮的山野之間,孕育著一種擁有超五百年歷史的嶺南特色黑茶——蒲坑茶。它以琥珀紅亮的湯色、清香醇厚、味濃耐泡的特質聞名,是當地承載鄉情與希望的“金葉子”。為深入踐行廣東省“百千萬工程”決策部署,賦能縣域特色產業高質量發展,2025年7月,廣東外語外貿大學蒲坑茶韻實踐團,奔赴石潭鎮,圍繞其發展現狀與未來路徑,展開了為期一周的深度調研。

圖1

聚焦產業一線:傾聽茶農心聲,感知發展痛點

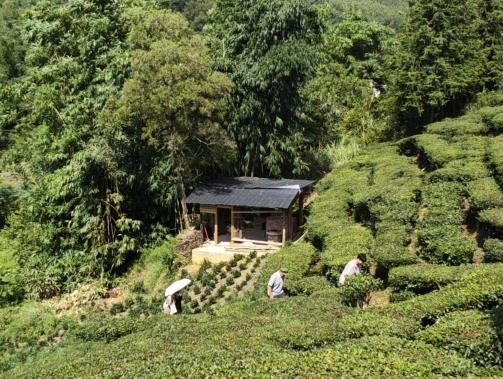

實踐團將目光首先投向產業源頭與流通環節,深入茶廠與茶園。

“蔣生記高山茶廠”是一個承載著四代人記憶的作坊。茶廠的負責人蔣伙生介紹,他的蒲坑茶來源于800米以上的高山,高山茶不落肥不打藥,品質優良、茶香天然。如今他采用的是半機械式制茶,與純手工制茶相比,這降低了一定的人工成本和時間成本。在帶領隊員參觀制茶空間時,蔣伙生言語間盡是對工藝的執著和精益求精:“萎凋、殺青、揉捻、柴火烘干、蒸煮、復揉、再烘,我們每一個步驟都要把關好的。”在這里,蒲坑茶韻實踐團的成員品味到了新茶的清冽回甘,也得以慢享陳茶的濃厚香醇。

懷著對探訪茶山的期待,蒲坑茶韻實踐團走進了“溢芳茶園”。茶園負責人陳汝斌高度肯定了蒲坑茶的獨特品質——香氣醇厚、回甘強,這是蒲坑茶的核心競爭力之一。另外,他指出手工采茶的人力成本較高,而蒲坑茶的自然發酵也耗費了大量的時間成本。陳汝斌犀利地指出了產業壯大的關鍵瓶頸:“茶是好茶,但知名度不夠,出了清遠就沒人知道。”此次茶園之行,揭示出了蒲坑茶從深山好物躍升為“知名品牌”亟需破解的核心課題:提高蒲坑黑茶的知名度與打通其市場通道。

圖2 蔣伙生先生正在接受蒲坑茶韻實踐團的采訪

圖3 斌哥正在接受蒲坑茶韻實踐團的采訪

傾聽群眾心聲:感知消費認知與市場印象

為更全面把握蒲坑茶在本地的社會認知度和消費潛力,蒲坑茶韻實踐團廣泛走訪了石潭鎮普通群眾。團隊通過訪談和調查問卷的形式,與本地居民、潛在消費者交流,了解到盡管蒲坑茶在當地享有一定的口碑,但大多數人對它本身的茶文化了解有限,其在當地的市場印象更多停留在“本地土茶”層面。這些來自本地消費端的反饋,進一步印證了品牌推廣不足、市場觸達有限的現狀,凸顯了提升公眾認知、塑造清晰品牌形象的重要性。

圖4 蒲坑茶韻實踐團的成員正在采訪當地群眾

問策基層治理:凝聚發展共識,匯聚振興合力

帶著來自產業一線和本地消費端的深度洞察,蒲坑茶韻實踐團專程拜訪了蒲坑村村委會,與雷書記進行了深入座談,聚焦基層治理層面對蒲坑茶產業發展的規劃與行動。雷書記對蒲坑茶的未來充滿信心,他指出,蒲坑茶特別是陳茶具有顯著的收藏增值空間,當前產品價值仍有巨大提價潛力。另外,村委也多措并舉推動蒲坑茶產業發展,推動蒲坑茶產學研基地建設,打造“蒲坑一條街”,扎實推進“一村一品”建設等。這些舉措清晰展現了基層在推動特色產業發展過程中的努力,破局之道在于共謀。

圖5 蒲坑茶韻實踐團成員與蒲坑村雷書記合影

青春智慧賦能,共繪茶鄉新景

此次蒲坑茶韻實踐團的石潭之行,是廣東外語外貿大學積極響應“百千萬工程”,引導青年學子深入南粵大地、服務鄉村振興的生動縮影。從茶園到小作坊,從普通群眾的消費認知再到村委會的發展規劃,廣外學子用腳步丈量產業脈絡,用耳朵傾聽各方訴求,用頭腦思考破局良策。

“一片茶葉的旅行,映照著整個鄉村的振興之路。”調研雖已結束,但服務并未止步。蒲坑茶韻實踐團的成員表示,后續將系統梳理調研成果,形成有價值的報告與建議,嘗試為蒲坑茶品牌形象設計、電商營銷策略、文化故事挖掘等提供具體方案。廣外學子正以實際行動,助力這縷清遠茶香飄得更遠、更久。

供稿:蒲坑茶韻實踐團GDUFS.