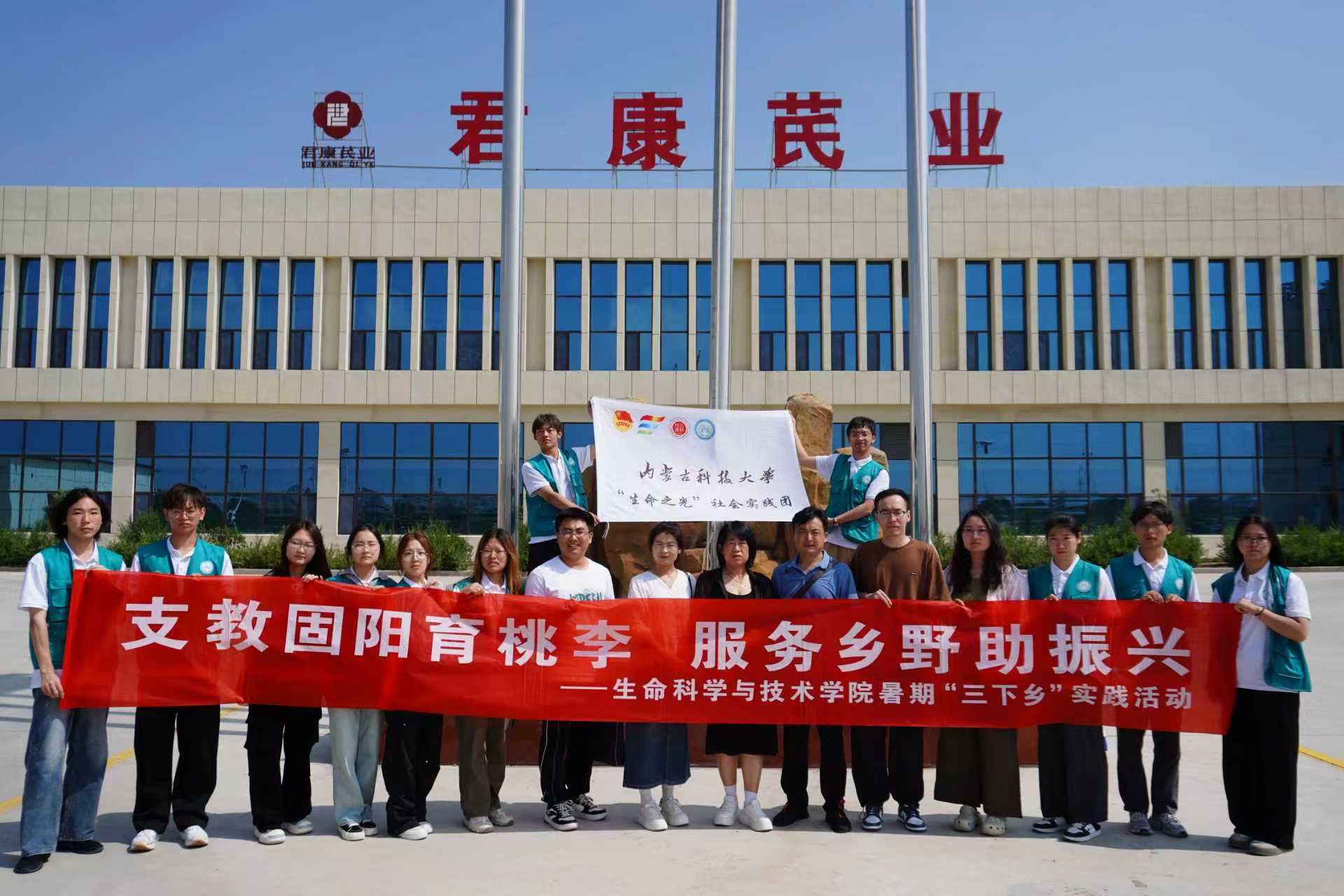

七月的風,裹挾著黃芪的清香與葵花的芬芳,掠過固陽的田野與街巷。2025年7月10至15日,內蒙古科技大學生命科學與技術學院“生命之光”實踐團的12名青年學子,踏著晨光走進這片土地——他們帶著知識與熱忱而來,在支教課堂上播撒科學種子,在田間地頭探尋產業新機,在家訪路上傳遞溫情關懷;而這片土地與這里的人們,也以淳樸的熱情與真實的需求,教會他們何為責任、何為成長。這場雙向奔赴的實踐,讓青春在奉獻中淬煉,讓生命在互助中豐盈,共同譜寫著屬于固陽與學子的振興樂章。

一、課堂深處:讓知識如溪,浸潤童心

(一)科學的種子,在童趣中萌芽

南關社區的教室里,微生物成了會講故事的朋友。“面包里的小洞,是酵母‘小工人’吹的泡泡呀。”志愿者的話語剛落,孩子們的眼睛便亮如星子。從“發霉面包上的微生物”到“種子發芽的伸展運動”,一個個生活化的比喻,讓高深的生物知識變得觸手可及。互動時,小手如林,笑聲似潮,科學的種子就這樣悄悄落在心間,等著某天破土而出。

(二)學業的燈塔,在耐心里點亮

作業輔導的桌前,總有俯身講解的身影,也常有棋盤旁的歡語。志愿者用分水果的游戲講除法,用看圖講故事的方式析課文,把數學公式、語文課文都化作孩子們能懂的語言。“原來這道題這么簡單!”孩子恍然大悟的雀躍,是課堂最美的回響。難題解開后,大家圍坐棋盤旁,楚河漢界間的對弈、跳棋格子里的巧思,讓緊繃的神經漸漸松弛,笑聲里藏著亦師亦友的溫情。他們不只會輔導功課,更懂用陪伴驅散疲憊,讓學習的時光既有收獲也有快樂。

(三)文化的根脈,在熱愛中扎根

黃芪與黃河,在課堂上相遇成詩。志愿者說:“固陽的黃芪,愛住涼爽的沙壤土,就像我們愛這片土地。”孩子們聞著藥香,聽著泡茶煮粥的吃法,還有人蹦出“我家釀過黃芪酒”的分享,讓鄉土的記憶在互動中鮮活。黃河“幾字彎”的故事里,西口文化的傳說中,孩子們拿起畫筆,把對家鄉的愛畫進手抄報,那稚嫩的筆觸下,是“我是黃河孩子”的赤誠。

(四)傳統與科技,在碰撞中生輝

冰皮月餅的甜香與無人機的嗡鳴,在社區里交織成奇妙的樂章。志愿者先講月餅的歷史,從古代祭月供品到如今的團圓象征,孩子們聽得入迷,隨后洗手動手,揉面團、包餡料,把團圓的心意壓進模具,再將甜蜜分給鄰里,讓傳統節俗在指尖流轉。轉身望向廣場,無人機正劃出優美弧線,志愿者說它是“農田里的小幫手”“應急時的先鋒隊”,孩子們在操控體驗中,觸摸到科技的溫度。傳統是錨,科技是帆,這堂課教給孩子的,是面向未來的勇氣。

(五)同心的種子,在童聲中生長

南關社區的活動室里,民族團結的旋律輕輕流淌。志愿者指著圖片說:“我們國家有56個民族,就像56朵花,共同開在祖國的大花園里。”孩子們看著不同民族的服飾、風俗,聽著“各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起”的比喻,眼里滿是向往。動畫短片里,各民族小朋友手拉手唱歌跳舞的畫面,讓“中華民族一家親”的種子悄悄發芽,有孩子舉起小手說:“我要和所有民族的小伙伴做朋友!”

普通話的韻律,在互動中變得生動。“學好普通話,就能和全國各地的朋友聊天啦!”志愿者示范著標準發音,帶領孩子們讀字詞、練繞口令。“四是四,十是十”的童聲里,偶有卡殼的憨態,卻滿是認真。公益短片里,普通話消除隔閡、連接心靈的故事,讓孩子們更起勁地模仿發音。活動室里字正腔圓的朗讀聲,是文明交流最美的序曲。

二、家訪途中:讓溫情如光,照亮心門

晨光里,實踐團的腳步踏過鄉間小路。推開斑駁的木門,五年級女孩的畫滿墻都是,母親那句“沒條件讓她學畫”的輕嘆,被悄悄記在筆記本里。拘謹的男孩,在聊起手工作品時眼睛發亮,話匣子一打開,便停不住對創作的向往。

桌上的茶還冒著熱氣,家長們拉著成員們的手說起孩子的日常,聊到學業,他們反復念叨“ 就盼他讀好書,將來能自己選日子過”,那份實在的心意讓人心頭一暖。成員們輔導作業,聽孩子說煩惱,筆記本上記的不只是家庭情況,更是沉甸甸的信任。臨別時,家長們站在門口揮手的身影,映著夕陽拉長,成了心底最柔軟的剪影——原來真誠的關懷,真的能跨越所有距離。

三、田野深耕:讓科技之力,賦能鄉土產業

(一)解碼黃芪產業鏈的新活力

“生命之光”實踐團深入君康芪業(固陽)科技有限公司,實地探訪黃芪產業振興之路。君康芪業的車間里,智能設備運轉不息,大型提取機正把黃芪的精華凝練成產品。直播鏡頭前,這株“固陽仙草”正走向更遠的地方。實踐團成員湊近看流程,聽企業講發展的挑戰與方向,仿佛看見傳統藥材在創新中煥發的生機。

種植基地里,有機肥料容器守著一方沃土,黃芪在陽光下舒展葉片。成員們跟著經理辨品種、看生長,品鑒不同藥材的滋味,才知“企業+合作社+基地”的模式,讓3000畝黃芪田都成了致富田。科技,正讓這株草,長成鄉村振興的希望。

(二)五分子村的“向陽”實踐

五分子村的葵花田里,實踐團成員躬身忙碌的身影與向陽而生的花盤相映成趣。他們網格化采集土壤樣本,用游標卡尺丈量莖粗,細致記錄株高參數,沾著晨露的采樣袋與密密麻麻的測量筆記,承載著對作物生長的深度探究。這些田野間的第一手數據,正通過“土壤-作物”生長模型轉化為改良方案,并與學院實驗室的研究形成閉環,既踐行了“把論文寫在大地上”的理念,更以青年智慧為這片“向陽產業”注入科技動能,讓金色花田孕育出更飽滿的豐收希望。

返程時,行囊里盛滿了固陽的饋贈:課堂上的歡歌、家訪時的叮嚀、黃芪田的藥香、葵花葉的晨露,還有孩子們關于“民族團結”的純真童言。這群生科學子深知,“三下鄉”不是句點,而是青年與鄉土約定的序章。他們將田野間的觀察化作論文的注腳,把心間的感動釀成持續前行的力量,讓“生命之光”始終照亮扎根大地的征途——因為青春的價值,本就該在滋養一方水土中,綻放最動人的光彩。