中財大“蘋步青耘隊”:踏遍蜀冀沃土書寫鄉村振興答卷

鄉村振興戰略是新時代“三農”工作的總抓手,為農業農村發展注入強勁動力。中央財經大學始終秉持“經世濟民”的使命,鼓勵青年學子將專業所學與國家需求緊密結合,在實踐中深化對鄉村振興的理解與踐行。在此背景下,“蘋步青耘隊”聚焦特色農業產業這一鄉村振興的重要引擎,于暑期兵分兩路,奔赴四川涼山彝族自治州與河北邢臺市,深入鹽源蘋果產業核心區、當地農業農村局,以及李保國展覽館、崗底村產業區、富崗公司等地。實踐團隊以實地調研為筆,以座談交流為墨,在學習榜樣精神的同時,探尋鄉村產業振興的密碼,用青春的腳步踐行實踐育人的使命,在廣袤鄉野間書寫青年擔當。

蜀地探路:深耕蘋果產業,共繪振興藍圖

七月末至八月初,實踐團隊首站抵達四川鹽源,這座坐落于青藏高原東南緣的“高原明珠”,海拔超2500米的獨特地理環境,讓這里的蘋果沐浴在充足的高原陽光下,積累了濃郁的糖分。深入萬畝蘋果產業核心區,隊員們以“田間辦公”的務實姿態,與身著彝族查爾瓦(傳統羊毛披氈)的果農面對面交流。

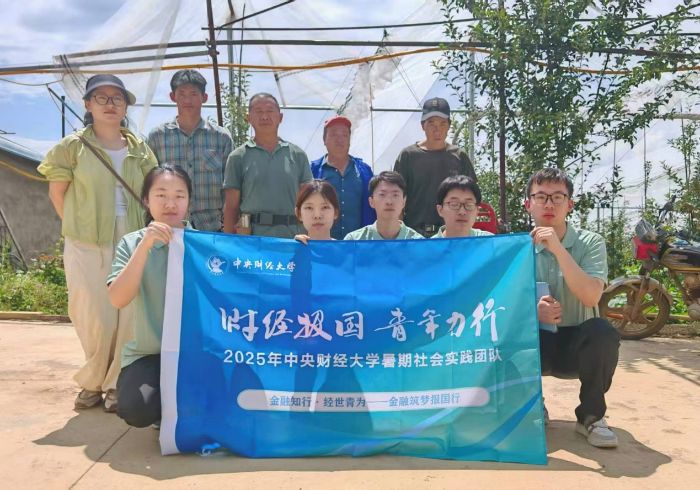

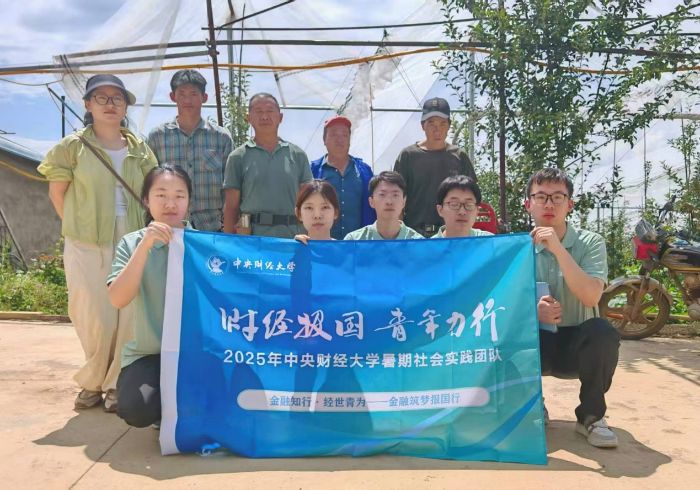

中央財經大學“蘋步青耘隊”四川涼山分隊合照

田埂上,彝族果農一邊用帶著方言的普通話介紹“我們這的蘋果,皮上有‘高原紅’,咬一口甜得粘嘴唇”,一邊指著果樹下套種的馬鈴薯和蕎麥——這是當地“果糧間作”的傳統智慧,既提高土地利用率,又能在蘋果未掛果時保障農戶收益。隊員們俯身察看果樹根系生長,細致檢查葉片健康,丈量果實直徑與著色程度,用筆記與視頻同步記錄生長細節。遇到正在疏果的農戶,便主動蹲在田埂邊拉起家常,聽他們講起每年霜降后,全家老小背著背簍上山采摘的忙碌,也傾訴著因山路崎嶇,鮮果外運時容易磕碰的難題。

“您反映的人工成本高、電商銷售難等問題,我們會整理成調研報告,后續將對接農業技術專家與電商平臺,爭取提供套袋技術優化方案和電商操作培訓,助力降本拓銷。”隊員們現場回應的承諾,讓果農們倍感溫暖。交流間隙,隊員們還跟著果農體驗疏果作業,親手剪除弱果,真切體會到在高原強紫外線照射下,果農一天勞作后曬得黝黑的臉頰與粗糙的手掌背后,是對豐收的期盼。

隨后,團隊與鹽源縣農業農村局開展座談,桌上擺放的鹽源蘋果與彝族刺繡桌旗相映成趣。縣農業農村局負責人介紹,當地依托“大涼山”區域公共品牌,正推動蘋果與彝族火把節文旅活動結合,開發蘋果采摘與民俗體驗結合線路,讓游客在品嘗脆甜蘋果的同時,體驗打跳、嘗坨坨肉的樂趣。調研團隊結合前期田間發現的問題與專業知識,聚焦“冷鏈物流建設”“品牌IP打造”兩大方向提出建議,雙方就如何將蘋果產業發展細節展開探討,觀點碰撞間迸發智慧火花。

圖為團隊與鹽源縣農業農村局工作人員開展產業振興座談

冀域尋道:追循榜樣足跡,解碼產業密碼

八月中旬,實踐團隊轉戰河北邢臺,開啟另一路調研。首站來到李保國展覽館,這座依山而建的展館,外墻鑲嵌著太行山特有的青灰色石頭,仿佛從山體中自然生長而出。在講解員的引導下,隊員們通過實物展品、影像資料與場景還原,系統了解李保國教授35年扎根太行、帶領群眾種果樹、謀增收的感人事跡。

展館內,一件掛著補丁的藍布中山裝格外醒目——那是李保國常年穿行在太行山間的“工作服”,袖口磨出的毛邊里,仿佛還沾著山石與泥土的氣息。“脫貧為科研出題,科研為脫貧解難。老百姓脫貧需要什么,我就研究什么。”在這一信念指引下,李保國主持的行山石質山地爆破整地造林技術、“太行山高效益綠改化配套技術研究”相繼成功。他提出的蘋果套袋技術,讓蘋果品質大幅提升,單價翻倍;為實現崗底村蘋果標準化生產,他主持編寫三項技術標準,并通俗化為“128道標準化生產工序”,連當地老人都能照著口訣操作。如今,“富崗蘋果”連鎖基地已擴展到太行山和燕山11個縣(市)369個村,帶動7萬多名村民增收致富。

隊員們駐足于“蘋果種植技術筆記”“村民脫貧賬本”等展品前,不時交流感悟。筆記里,李保國用紅筆標注的“邢臺山區晝夜溫差大,需注意夜間防霜凍”等細節,正是貼合當地氣候的實踐智慧。

離開展覽館,團隊前往崗底村產業區,汽車沿著“之”字形山路盤旋而上,兩側的山坡上,蘋果樹沿著等高線整齊排列,如同給大山系上了綠色腰帶。村口的老槐樹下,幾位村民正用太行山區特有的“嘮嗑”方式交流剪枝技巧。

通過與村民訪談,隊員們了解到,崗底村的蘋果種植保留著許多當地傳統,比如用太行山的腐殖土做基肥,用石縫滲出的山泉水灌溉。在村技術員指導下,大家學習用“三股叉”修剪法打理果樹——這是李保國結合當地山勢發明的技法,既能讓果樹通風透光,又能抵御山區常見的狂風。深切體會到“人均一畝果,年入過萬元”的產業模式背后,是“統一技術、統一管理”讓小蘋果成為“致富果”的實踐智慧。從開山造林到漫山碩果,崗底村村民用行動生動詮釋了“愚公精神”的時代內涵。

最后,團隊走進富崗公司,調研蘋果深加工及品牌運營情況。廠區墻上“來自太行山的饋贈”幾個大字格外醒目。從鮮果分揀車間到果汁生產線,再到電商直播帶貨區,隊員們詳細記錄“從田間到餐桌”的產業鏈布局,與企業負責人探討“品牌化+數字化”對農產品增值的作用,收集到產業振興的鮮活案例。大家看到工人們將帶有輕微碰傷的蘋果加工成“太行蘋果醋”——這種帶著淡淡果香的飲品,是當地宴席上的常客;電商主播正拿著印有“李保國團隊研發”字樣的蘋果禮盒,向網友介紹:“咱這蘋果,每一顆都帶著太行山的海拔高度,甜度能達到16度以上!”

詳細記錄中,隊員們發現富崗公司有嚴格的蘋果分級標準、先進的分揀設備、世界一流的HPP殺菌技術,彰顯著企業對產品品質的極致追求。大家也思考到,可進一步挖掘太行山文化與蘋果產業的結合點,讓鄉村振興故事和產業、精神更易傳播,以科技賦能讓振興之路越走越寬。

圖為實踐團隊成員與富崗公司相關負責人座談

總結展望:以實踐為墨,書寫青春擔當

此次跨越七月末至八月中旬的蜀冀兩地實踐,團隊既學習了李保國教授的奉獻精神,又摸清了兩地特色產業的發展脈絡。從鹽源高原上帶著彝族風情的蘋果種植,到太行山區融合著“愚公精神”的產業實踐,不同的地域特色背后,是同樣的“產業興則鄉村興”的發展邏輯。李保國35年扎根太行山的事跡,彰顯了“把論文寫在大地上”的奉獻精神,這正是鄉村振興的力量源泉。

通過問卷調查、報告撰寫與總結分析,團隊已形成初步建議,將為企業和政府決策提供參考。未來,團隊將進一步整理實踐成果,形成產業振興建議報告,以青春智慧助力鄉村發展。這段實踐之旅,讓隊員們在品味兩地蘋果的不同風味時,更讀懂了土地與人民的聯結——每一顆果實里,都藏著一方水土的密碼,更凝聚著勞動者的智慧與堅守。