(通訊員:栗文欣、羅彤)山高水長諳風雨,瑤紅茶綠映初心。7月22日,華南師范大學國際商學院“粵瑤茶跡”實踐團遠跨山水,直奔清遠。實踐團以連南瑤族自治縣為發力基點,開展直播助農活動,兼行少年宮義教與調研實踐,既關注茶葉變現、造福民生的發展“心氣”,也關照振興鄉村、響應戰略的時代“壯氣”,更體現當代青年篳路藍縷、焚膏繼晷的奮進“骨氣”。

數智賦能東風勁,云端助農茶香遠 憑欄處,“遠山吐黛,近水含煙”,寫一段“風吹茶浪千里翠,青春話振興”的調研情。7月23日到25日,“粵瑤茶跡”實踐團調研組成員深入黃蓮村,與村委劉書記、吳副書記展開深入交流。據悉,黃連村的茶園正面臨著嚴峻的發展困境:茶農因銷路不暢,陷入“豐產不豐收”的窘境;產業升級、機械化生產舉步維艱。更令人憂心的是,茶園多從野生茶引種培育,缺乏統一標準;種植方式也沿襲古法,管理粗放、效率低下。

黃蓮村的困境,是無數鄉村的縮影。由此,村委吳書記提出:“發展茶葉認購模式,或許是打開銷路的新途徑。”這種模式既增強了消費體驗,又建立了產銷直接對接的渠道。劉書記則主張走“茶文旅融合”的發展道路,打造集采茶、制茶、品茶于一體的沉浸式體驗項目。同時,華師學子們也充分發揮專業優勢,探究實踐直播帶貨、社群營銷等模式,著力解決農產品上行的“最后一公里”難題。未來,實踐隊也將持續關注其茶產業現代化轉型與IP賦能產業振興等的推進狀況,演繹鄉村發展“因地制宜、守正創新”的生動實踐,為同類地區提供“文化+產業”協同一體的有益參考。

茶言茶語潤童心,義教啟蒙傳真情 莫等閑,“學之染人,甚于丹青”,寫一段“捧著一顆心來,不帶半棵草去”的義教情。下鄉期間,實踐團成員扎根連南瑤族自治縣的少年宮,開設茶文化與瑤族文化的相關課程,既擦亮以文化人的教育“亮色”,也迸發振興鄉村的青春“底色”。

教育不是“一錘子買賣”,貴在朝夕相處,重在潛移默化。在長達數日的相處中,義教組老師們帶領孩子們去觸摸溫熱的瑤族歷史,為之闡明傳說背后的民俗風情,揭開瑤族文化神秘面紗;在“茶藝手作與科學探索”一課上,孩子們學著制作茶葉書簽、茶畫等,聆聽茶多酚“隱身術”的奧秘,從而明白“理論是灰色的,而生活之樹常青”的道理;義教老師還結合實踐團的虛擬直播特色,講述AI科技如何賦能瑤茶發展,以科技的火光照亮傳承與發展之路。五日義教時光倏忽而過,華師學子躬身實踐,充分回應了習總書記“在服務奉獻中成長成才,在鄉村振興中建功立業”的殷切囑托。

i

抬眼望,“時和歲稔,瑤鄉茶香”,寫一段“云端直播捧瑤茶,茶香飄入萬千家”的發展情。當地茶葉品種主要是“連南大葉茶”,歷史悠久,有“千年瑤茶”的美譽,人稱有機野生茶、原生態高山茶。其傳統制茶技藝已獲清遠市非物質文化遺產認證,茶葉也在2025年6月獲得國家地理標志保護產品認定。

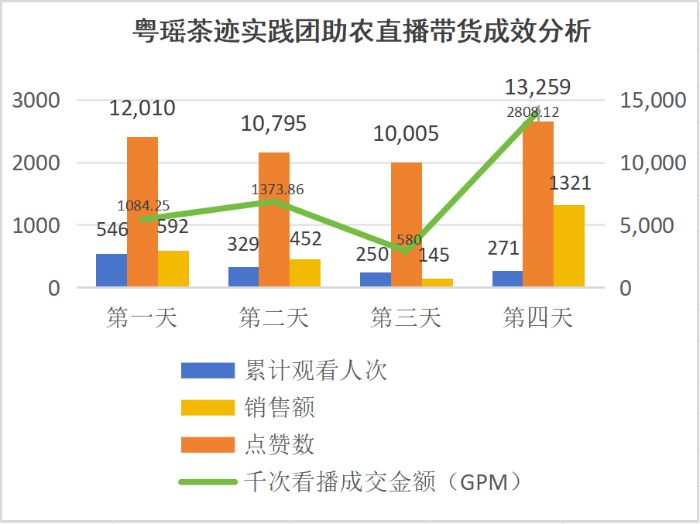

實踐隊員在直播間開展助農帶貨活動,向全國消費者推廣連南大葉茶。在文創園直播間,實踐隊員與團隊自創的瑤族文化虛擬數字人IP瑤族少女“林伽伽”協同直播,通過產品講解、彈幕互動等方式,系統展示茶葉特性與文化價值。直播中詳細介紹了茶葉清晨采摘、回甘清香等特點,并設置限時優惠價格促進銷售。直播同時承擔了文化傳播功能,結合當地瑤族文化元素(如虛擬數字人IP形象身著瑤族服飾),介紹茶葉的非遺制作技藝、歷史背景及所獲榮譽,并融入鄉村振興、助農惠農主題。短短數日下來,實踐隊直播的累計觀看人次破千,點贊總量接近5萬次,銷售額達2000余元,彰顯出顯著的助農惠農貢獻,并有力地證明了“虛擬主播+瑤茶”直播模式對于瑤茶銷售困境具有巨大幫助及潛力。當傳統茶香遇上數字時代的傳播力量,實踐團用直播帶貨的方式回答了關于“如何讓優秀農產品被看見、被記住、被熱愛”這一問題。

舉目大地山歡水笑,放眼神州海闊天高。實踐團成員通過直播助農、實踐調研、文化義教等多線并進的模式,助力連南瑤茶推廣與文化傳承,增添長遠民生福祉,夯實高質量發展的“家底”,促進鄉村由“一處美”向“一片美”轉變,由“一時美”向“持推動振興的美好藍圖日趨化為現實。