1.實踐背景 中華文化如一條奔流不息的長河,從遠古奔涌至今,滋養著一代又一代中華兒女。習近平總書記指出:“中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉,也是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的堅實根基。”作為新時代青年,我們常常在書本中觸摸文化的輪廓,卻總覺得隔著一層歷史的薄紗——那些“民為邦本”“天下大同”的理念,那些“禮樂相和”“天人合一”的智慧,究竟如何在現實中生長?如何從抽象的文字轉化為可感的力量?

帶著這樣的追問,我們以“傳承中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化,增強歷史自信與文化自信”為宗旨,組織了這場臨汾堯廟非遺展演三下鄉社會實踐活動。選擇堯廟,并非偶然。臨汾作為“華夏第一都”,是堯帝建都之地,而堯廟則是歷代紀念堯帝的圣地,這里的建筑、文物、傳說,是中華早期文明的直接見證。從堯帝“克明俊德,以親九族”的仁德,到“禪讓制”體現的公心;從先民鑿井取水的生存智慧,到祭祀禮儀中蘊含的秩序觀念,堯廟就像一部立體的“文化百科全書”,等待我們去翻閱、去解讀。

1.1深刻理解并傳承中華文化 我們希望通過這場實踐,跳出“紙上談兵”的局限:在五鳳樓的飛檐下,讀懂古人對“賢政”的向往如何塑造了中國政治文化的基因;在廣運殿的雕塑前,理解“民為邦本”的理念如何穿越千年,成為當代治國理政的精神養分;在非遺展演的禮樂中,感受傳統禮儀如何教會人們“敬天、愛人、守序”。

1.1.1增強社會責任感和使命感 當青年的腳步踏在這片承載著五千年文明的土地上,當我們親手觸摸歷史的溫度,文化自信是否會從“認知”變為“認同”,從“口號”變為“行動”?

2.實踐過程:在堯廟的文化肌理中穿行

2.1建筑:凝固的史詩,流動的智慧 初入堯廟,午后的陽光穿過古柏的枝葉,在青石板上投下斑駁的光影。最先映入眼簾的是欞星門,門額上“欞星”二字源自古代“祭天先祭欞星”的傳統,將堯帝與“天”相聯系,既體現了古人對先賢的尊崇,也暗含著“天人合一”的宇宙觀。同行的歷史系學長忽然感慨:“你看這門的形制,四柱三間,飛檐斗拱,沒有過多雕飾,卻透著一股莊重。這大概就是堯帝‘茅茨不剪,采椽不斫’的簡樸之風的延續吧?”

山東農業大學—星火青春團隊—活動開始團隊成員在堯廟大門前合影

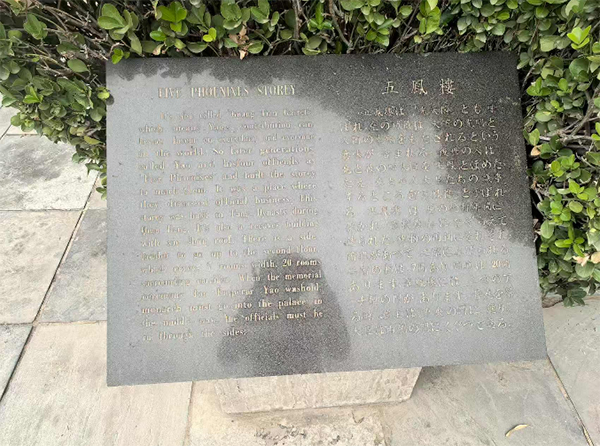

往前走,五鳳樓的雄姿讓所有人駐足。這座三層樓閣高約20米,每層均有飛檐,檐角向上翹起,如五只鳳凰展翅欲飛,風鈴在風中輕響,仿佛在訴說“堯與四賢臣(舜、禹、皋陶、后稷)共治天下”的傳說。導游介紹,“五鳳齊飛”是古人對理想政治生態的想象——君主賢明,臣子得力,君臣同心,天下太平。我忽然想起課本里“堯帝禪讓”的故事:當堯帝覺得自己年事已高,便遍尋天下賢才,最終將帝位傳給了賢德的舜,而非自己的兒子。這種“天下為公”的胸懷,不正是“五鳳齊飛”的核心嗎?

山東農業大學—星火青春團隊—領略五鳳樓文化 陳安偌 攝

山東農業大學—星火青春團隊—五鳳樓前視圖 陳安偌 攝

站在五鳳樓的回廊上,我們望著遠處的廣運殿,忽然意識到:中國古代的建筑從來不是孤立的“房子”,而是文化的“敘事者”。五鳳樓的“群賢共治”,與廣運殿的“民為邦本”,其實是同一套政治哲學的兩面——前者講“如何為政”,后者講“為何為政”。

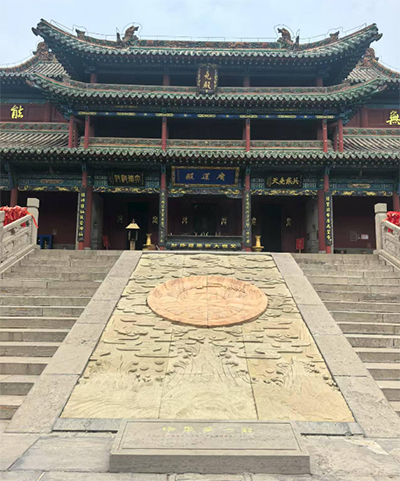

走進廣運殿,殿內的堯帝雕塑高約5米,身著袞服,目光溫和而堅定,仿佛在注視著蒼生。雕塑兩側的壁畫,詳細描繪了堯帝的功績:他命羲和觀察天象,制定了中國最早的歷法,讓百姓“春耕、夏耘、秋收、冬藏”有據可依;他親自帶領百姓治理洪水,“疏川導滯”,讓農田免于水患;他設立“誹謗木”(即后世的華表),讓百姓可以自由提意見,“堯有欲諫之鼓,舜有誹謗之木”的典故便源于此。

山東農業大學—星火青春—廣運殿正視圖 李科銳 攝

最讓我們震撼的是壁畫上“堯帝巡狩”的場景:他頭戴草帽,腳穿草鞋,行走在田間地頭,與農夫交談,查看收成。講解員說:“堯帝在位時,‘不違農時’是他的治國準則,因為他知道,百姓有飯吃,國家才能安定。這就是‘民為邦本,本固邦寧’的最早實踐。”那一刻,我忽然理解了為什么“民本”思想能成為中華文化的核心——它不是理論家的空想,而是從堯帝開始,歷代先賢在治國實踐中總結出的生存智慧。從堯帝“以民為天”,到孟子“民為貴,社稷次之,君為輕”;從唐太宗“水能載舟,亦能覆舟”,到當代“以人民為中心”的發展思想,這條線索從未斷裂。

離開廣運殿時,夕陽正照在殿頂的琉璃瓦上,金光閃閃。忽然覺得,這座建筑就像一位沉默的老者,它見證了王朝更迭、時代變遷,卻始終守護著“民為邦本”的初心。而這種守護,正是中華文化綿延不絕的密碼之一——重要的不是形式的復刻,而是精神的傳承。

2.1.1文物:細碎的痕跡,厚重的文明 如果說建筑是文化的“骨架”,那么文物就是文化的“血肉”。堯廟的文物不多,卻每一件都帶著時光的溫度,訴說著先民的生活與思考。

山東農業大學—星火青春—堯廟剛進門的宏觀景象 李科銳 攝

堯井亭是我們停留最久的地方。亭內有一口古井,井口用青石圍成,邊緣被繩索磨出了深深的凹痕,仿佛能看到千年前先民們提水時的場景。傳說堯帝在位時,百姓飲水全靠河流,一遇干旱便顆粒無收。堯帝為此四處奔走,最終教會百姓鑿井取水,“聚井而居”的村落由此形成,農耕文明有了穩定的水源保障。

“你們知道嗎?這口井不只是解決了喝水問題。”同行的地理系同學蹲下身,指著井壁的紋路說,“鑿井需要勘探地下水脈,這說明當時的先民已經有了初步的地質學知識;而‘聚井而居’意味著定居生活,定居才能發展農業、i手工業,才能形成社會分工——這其實是文明進步的重要標志。”

《周易》里有“井養而不窮”的說法。井不只是“水源”,更是“滋養”的象征——它滋養了生命,也滋養了社群。先民們圍繞井臺勞作、交流,逐漸形成了“守望相助”的鄰里關系;而井水“取之不盡,用之不竭”的特性,又讓他們懂得了“共享”的道理。這種“務實創新”“協作共享”的精神,不正是中華文化中“自強不息”“厚德載物”的雛形嗎?

廟內的碑刻與匾額則是另一種“活的歷史”。從唐代的《堯廟碑》到清代的“光被四表”匾額,不同時代的書法藝術在這里碰撞,卻都指向同一個主題——對堯帝的贊頌,對美德的推崇。一塊明代的碑刻上,刻著“克明俊德”四個大字,筆力遒勁,入石三分。講解員說,這四個字出自《尚書》,是對堯帝的核心評價——“能夠發揚光明的品德”。

“這不就是‘修身’的重要性嗎?”一位學哲學的同學感慨道,“從堯帝開始,中華文化就強調‘修身、齊家、治國、平天下’。堯帝先修養自身品德,再帶動家族和睦,進而治理天下——這種‘由內而外’的邏輯,至今影響著我們。比如我們常說‘正人先正己’,不就是這個道理嗎?”

在一塊記錄著歷代重修堯廟的碑文中,我們注意到一個細節:從唐代到民國,堯廟經歷了數十次重修,每次戰亂或災害后,人們做的第一件事就是修復堯廟。這背后,是對文化的堅守——無論時代如何變遷,人們始終相信,堯帝所代表的仁德、智慧、公心,是支撐民族前行的力量。這種堅守,讓中華文化在無數次沖擊中從未斷裂,反而愈發堅韌。

2.2非遺展演:流動的傳統,活著的傳承 如果說建筑和文物是“靜態的文化”,那么非遺展演就是“動態的傳承”。這次堯廟之行,最讓我們震撼的,是一場復原的古代祭祀堯帝的儀式。

展演開始前,廣場上已經站滿了人。忽然,鼓樂聲起,節奏由緩而急,如遠古的呼喚。隨后,身著玄端禮服的演員們邁著整齊的步伐入場,他們的動作緩慢而莊重,每一步都仿佛踏在歷史的節點上。祭祀分為“迎神”“奠幣”“獻爵”“讀祝”“送神”等環節,流程嚴謹,一絲不茍。

當“獻五谷”環節開始時,演員們手捧稻、黍、稷、麥、菽,緩緩走向祭臺。講解員告訴我們:“這五谷代表著農耕文明的核心,古人用它們祭祀堯帝,既是感謝他教民耕種的恩德,也是祈求來年豐收。更重要的是,這體現了‘敬天愛人’的思想——敬畏自然的饋贈,感恩先賢的付出。”

3.實踐思考:從“看見”到“理解”,文化自信的生長軌跡

3.1對中華文化“源遠流長”的再認知:不是時間的堆砌,而是精神的延續 出發前,當我們說“中華文化源遠流長”,更多是指“上下五千年”的時間長度。但在堯廟,我忽然明白,“源遠流長”的核心不是時間的堆砌,而是精神的延續。

從堯帝“民為邦本”的治國理念,到今天“以人民為中心”的發展思想;從先民鑿井時“務實創新”的智慧,到當代“科技自立自強”的追求;從祭祀儀式中“禮樂相和”的秩序,到現代社會“和諧共生”的理念——我們看到的不是斷裂的片段,而是一條清晰的精神脈絡。這條脈絡,讓中華文化在不同時代都能找到自己的坐標,既能回應當下的問題,又能指引未來的方向。

在廣運殿,當我們討論“堯帝的德政與革命文化的關系”時,一位同學說:“堯帝的‘仁德’與革命先輩的‘初心’,本質上都是‘為人民謀幸福’。革命文化不是對傳統文化的否定,而是在新的歷史條件下對‘民本’思想的繼承與發展——比如‘為人民服務’,不就是‘民為邦本’在革命年代的生動體現嗎?”這番話讓我豁然開朗:中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化,從來不是割裂的,它們是同一棵大樹的不同年輪,共同滋養著民族的成長。

3.1.1身心蛻變:從“旁觀者”到“參與者”的心態轉變 實踐前,我們總覺得“文化傳承”是專家、學者的事,與青年無關。雖然我們會背誦“大道之行也,天下為公”,卻從未想過這句話與自己的生活有什么關聯;我們知道“禮之用,和為貴”,卻在與人相處時常常忽略“換位思考”。

但在堯廟,當用親手觸摸堯井的青石,感受它的冰涼與粗糙;當跟著張師傅學跳祭祀舞蹈,體會動作中的“分寸感”;當用手機記錄堯帝的傳說,嘗試用年輕人的語言講給網友聽——我們忽然意識到,文化傳承不是遙不可及的“宏大敘事”,而是每個人的“微小行動”。

在非遺展演的互動環節,我們嘗試著改編祭祀禮樂:用吉他彈奏編鐘的旋律,在舞蹈中加入現代街舞的元素。一開始,張師傅有些擔心:“這樣會不會‘不倫不類’?”但當看到周圍的孩子們跟著節奏拍手時,他笑了:“只要魂還在,形式變一變又何妨?”那一刻,我明白:青年的責任,不是把傳統文化“供奉”起來,而是用我們的方式“激活”它——讓“天下為公”的理想,體現在我們對集體的擔當里;讓“禮之用,和為貴”的智慧,融入我們與人相處的細節中。

這種心態的轉變,或許是這次實踐最珍貴的收獲。我們不再是文化的“旁觀者”,而是“參與者”;不再是被動的“接受者”,而是主動的“傳承者”。

3.2對“文化自信”的深刻理解:源于認同,成于行動 出發前,“文化自信”對我們而言,是一個抽象的概念。但在堯廟,我們終于明白:文化自信不是盲目自大,而是源于對文化的深刻理解與認同;不是空洞的口號,而是落實在行動中的自覺。

當我們站在五鳳樓前,理解了“群賢共治”背后是對“團結協作”的追求;當我們在廣運殿內,讀懂了“民為邦本”蘊含的“人民至上”的道理;當我們在堯井亭邊,體會到“務實創新”帶來的文明進步——我們對中華文化的認同,不再是基于“我是中國人”的身份,而是基于對其價值的深刻認同。這種認同,讓我們在面對多元文化沖擊時,能夠保持清醒的判斷;讓我們在思考人生選擇時,能夠找到精神的錨點。

而文化自信的“行動”,則體現在我們如何對待傳統、如何面向未來。在堯廟,我們發起了“我為堯文化代言”的活動:有的同學用漫畫改編堯帝的故事,有的同學用短視頻記錄非遺展演的瞬間,有的同學在社交平臺分享自己的感悟。這些行動或許微小,卻讓我們看到:文化傳承不需要驚天動地的壯舉,只需要每個人“盡一份心,出一份力”。

山東農業大學—星火青春—活動結束大家舉旗奔跑

這次三下鄉實踐,讓我們在堯廟的建筑中讀懂了“政治智慧”,在文物中觸摸了“生存哲學”,在非遺展演中感受了“禮儀精神”。更重要的是,它讓我們完成了一次自我的蛻變:從對文化的“模糊認知”到“深刻理解”,從“被動接受”到“主動傳承”,從“旁觀者”到“參與者”。

我們深刻認識到,中華文化的“源遠流長”,不是因為它“完美無缺”,而是因為它始終在“自我更新”中保持活力——它能吸收不同時代的養分,回應不同時代的問題,卻始終堅守“民為邦本”“自強不息”“厚德載物”的核心精神。這種精神,是堯帝留給我們的禮物,是無數先賢用實踐書寫的答案,也是我們青年一代應當守護的根脈。

作為新時代青年,我們或許無法像堯帝那樣開創一個時代,也無法像非遺傳承人那樣堅守一生,但我們可以做文化長河中的“一滴水”——在學習中理解文化的內涵,在生活中踐行文化的精神,在創新中激活文化的活力。讓“天下為公”的理想,指引我們的人生選擇;讓“務實創新”的智慧,推動我們的學業事業;讓“禮樂相和”的理念,溫暖我們的人際交往。

通訊員 賀詩童