為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,探索基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)路徑,西安培華學院“法潤?quán)l(xiāng)土”社會實踐隊前往“周公故里”——寶雞市岐山縣開展暑期實踐活動。團隊以“三治融合”為主題,聚焦“甘棠遺愛+自治、德治、法治”新路徑,以基層調(diào)解為切入點,深入基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)、走訪田間地頭,聚焦村規(guī)民約,一步一個腳印,通過了解當?shù)卮迕褡灾谓ㄔO(shè)發(fā)展水平和發(fā)展現(xiàn)狀,探尋當?shù)?ldquo;和美鄉(xiāng)村”建設(shè)與基層治理的寶貴智慧。

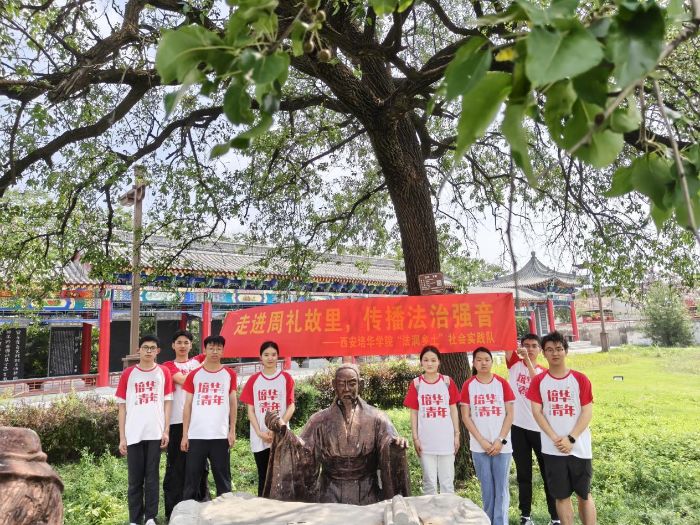

為淬煉思想根基,提升實踐活動內(nèi)涵,團隊成員專程赴岐山縣“甘棠遺愛”勤廉教育基地,開展了一場追尋法治初心、汲取先賢智慧的專題調(diào)研學習。展館內(nèi),一幅幅承載著厚重歷史的圖片, 一件件浸潤著歲月滄桑的珍貴文物與文獻史料,無聲地訴說著那段“甘棠遺愛”的佳話。師生們凝神靜觀,仿佛穿越千年時空,親眼目睹了召公端坐于甘棠樹下,屏息聆聽百姓陳情,依據(jù)法理人情秉公斷案的動人場景。“訟不可妄興,刑不可濫施”,力透紙背,深刻彰顯了其以民為本、體恤下情、慎刑恤罰的治國理政核心理念。這與新時代所弘揚的“公正司法、司法為民”精神高度契合、遙相呼應(yīng),是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)法律文化精髓的生動寫照。隨后,全體隊員重溫入黨誓詞,那鏗鏘有力的誓言,如金石墜地,不僅回響在耳畔,更深深鐫刻在每一位團隊成員的心中,化作銘刻司法為民使命、堅守法治信仰的錚錚誓言與永恒擔當。

在周原博物館中,團隊成員通過講解人員對于青銅器、板瓦、瓦當、甲骨文等文物的解讀,深刻體悟“敬天保民”“明德慎罰”等閃耀著古老智慧的治國理政理念。通過訪談和史料查找知悉,西周時間多用“鄉(xiāng)飲酒禮”以維系鄉(xiāng)鄰秩序、促進睦鄰友好,其蘊含聚眾議事、尊老敬賢、凝聚共識、和諧共處的精神內(nèi)核,這與現(xiàn)代鄉(xiāng)村治理中廣泛推行的村民議事制度遙相呼應(yīng),再次印證了中華優(yōu)秀傳統(tǒng)法律文化強大的生命力與當代適應(yīng)性。

團隊成員還先后赴共青團岐山縣委員會,鳳鳴鎮(zhèn)召亭村、堰河村、叩村,京黨鎮(zhèn)賀家村、禮村等地,通過實地走訪、人物訪談、問卷調(diào)查,了解當?shù)鼗鶎由鐣卫戆l(fā)展情況。調(diào)研中令人印象深刻的是,發(fā)現(xiàn)“敬天保民”“明德慎罰”“仁慎相濟”的千年治理智慧在當代鄉(xiāng)村煥發(fā)的蓬勃生機,其治理智慧體現(xiàn)于巧妙融合鄉(xiāng)土社會中的良俗善規(guī)、傳統(tǒng)美德與現(xiàn)代司法理念。多個村落依托建立的民事管理委員會,深入踐行“以調(diào)為先、調(diào)防結(jié)合”的理念,堅持“小事不出戶,大事不出村,矛盾不上交,就地化解”的工作信條, 村干部熟練運用調(diào)解手段, 成為化解基層矛盾的“穩(wěn)壓器”,精心呵護著鄉(xiāng)村的安寧與和諧。村干部表示,在處理糾紛時,他們既擺明法律底線,也講透道德人情,更闡明政策精神,用老百姓聽得懂、信得過、行得通的“土辦法”+“新理念”,實現(xiàn)了情、理、法的有機統(tǒng)一,極大提升了基層治理的溫度和效能。

基層治理,是國家治理體系的“神經(jīng)末梢”與“最后一公里”,其效能直接關(guān)乎國家根基的穩(wěn)固與社會的長治久安。正所謂“基層強則國家強,基層安則天下安”,這深刻揭示了夯實基層基礎(chǔ)的極端重要性。本次實踐活動,如同一堂生動的國情教育課,激勵著同學們不再局限于課本,而是積極以敏銳的青年視角,去洞察、思考并探索鄉(xiāng)村振興背景下基層治理現(xiàn)代化的創(chuàng)新路徑;以澎湃的青年智慧, 去擘畫、實踐并奮力繪就一幅幅“宜居宜業(yè)、和諧美麗”的鄉(xiāng)村發(fā)展新圖景。培華青年用實際行動為基層法治建設(shè)貢獻青春力量,并將調(diào)研報告寫在基層一線,將所學所感凝于親身實踐,將青年熱忱訴諸“周公故里”。