為深入貫徹文化自信建設(shè)要求,切實(shí)推進(jìn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工作。武漢工程大學(xué)管理學(xué)院 程鵬副教授指導(dǎo)“楚韻香途”實(shí)踐團(tuán)隊(duì),于7月4日至6日期間,先后走 武漢東湖磨山景區(qū),漢口文化體育中心 非遺展廳及市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人安力工作室,開展暑期“三下鄉(xiāng) ”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。

本次活動(dòng)以漢派石雕藝術(shù)為研究對(duì)象,通過(guò)實(shí)地考察與深度訪談相結(jié)合的方式,系統(tǒng)探究傳統(tǒng)石雕技藝的藝術(shù)特征與文化內(nèi)涵,探索傳統(tǒng)工藝在當(dāng)代社會(huì)的傳承新路徑與發(fā)展新模式。

東湖磨山 :石雕遺存里的楚文化密碼

東湖磨山景區(qū) ,宛如一座露天的石雕藝術(shù)博物館,承載著漢派石雕的歷史基因。實(shí)踐團(tuán)重點(diǎn)考察了景區(qū)石雕藝術(shù)遺存的保存現(xiàn)狀與藝術(shù)價(jià)值。團(tuán)隊(duì)成員采用影像記錄、測(cè)繪分析等方法,對(duì)景區(qū)入口處的碑刻群、景觀節(jié)點(diǎn)的石雕建筑構(gòu)件展開深度“解碼”。

楚天臺(tái)臺(tái)階下的鳳雕,靜靜佇立,卻帶有強(qiáng)烈的文化磁場(chǎng)。景區(qū)工作人員介紹說(shuō):“鳳雕建于1991年,選用優(yōu)質(zhì)青石雕琢而成,采用傳統(tǒng)鏨刻技法,造型生動(dòng)展現(xiàn)了楚文化特有的浪漫主義藝術(shù)風(fēng)格。”通過(guò)近距離觀察,團(tuán)隊(duì)成員們發(fā)現(xiàn)作品表面肌理變化呈現(xiàn)方向性特征,鳳羽向上,有鳳火合一的美感。“這些鑿痕的走向與深淺,直觀反映了傳統(tǒng)工匠的施力方式與工具使用技巧”,團(tuán)隊(duì)成員閆俊記錄道。該鳳雕不僅具有重要的藝術(shù)觀賞價(jià)值,更為研究傳統(tǒng)石雕工藝提供了珍貴的實(shí)物樣本。每一道鑿痕里,都藏著歲月沉淀的工藝傳承故事,等待后人細(xì)細(xì)品讀。

圖為武漢東湖磨山 楚文化風(fēng)景區(qū)鳳標(biāo)雕塑。張儷倩 供圖

非遺展廳:傳統(tǒng)工藝的當(dāng)代創(chuàng)新表達(dá)

漢口文化體育中心非遺展廳,是漢派石雕與多元藝術(shù)碰撞、與現(xiàn)代審美對(duì)話的前沿陣地。踏入展廳,石雕、銅雕映入眼簾,而用圓雕、浮雕、透雕等技法打造的木雕作品,更是拓寬了團(tuán)隊(duì)對(duì)傳統(tǒng)工藝的認(rèn)知邊界實(shí)踐團(tuán)成員重點(diǎn)研究了武漢石雕的藝術(shù)特色與工藝技法。

其中根雕作品 《五福臨門》 尤為引人注目。講解員說(shuō)道:“該作品嚴(yán)格遵循傳統(tǒng)'三分人工,七分天成'的創(chuàng)作理念,巧妙利用木材自然形態(tài),通過(guò)適度的人工雕琢,實(shí)現(xiàn)了自然美與藝術(shù)美的和諧統(tǒng)一。”這件作品,像是一座橋梁,連接起傳統(tǒng)工藝與自然生態(tài),傳遞出“天人合一”的古老智慧。而團(tuán)隊(duì)成員們?cè)谡箯d中聆聽講解、觀察細(xì)節(jié),不斷思考:如何讓像這樣的優(yōu)秀作品在現(xiàn)代社會(huì)找到創(chuàng)新表達(dá)的突破口,讓更多人愿意駐足欣賞、了解傳承。

圖為武漢漢口文化體育中心 漢派石雕展廳名為 《五福臨門》 雕塑。閆俊 供圖

傳承人工坊:困境與希望的交織陣地

市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人安力的工作室,是漢派石雕傳承的核心陣地,這里既有技藝傳承的堅(jiān)守,也有發(fā)展困境的真實(shí)呈現(xiàn)。

在市級(jí)非遺傳承人安力工作室,團(tuán)隊(duì)沉浸式體驗(yàn)石雕制作。傳承人演示選料、打坯、精雕等工序,成員們?cè)谂哉J(rèn)真記錄,更在傳承人指導(dǎo)下親身體驗(yàn),真切感受到“石材雕刻不僅是物質(zhì)形態(tài)的改造過(guò)程,更是文化記憶的傳承實(shí)踐”。

交流中,傳承困境也清晰浮現(xiàn):復(fù)雜工藝與深厚功力要求,令年輕人望而卻步;大眾審美轉(zhuǎn)變、快節(jié)奏生活,讓人難以靜下心來(lái)欣賞傳統(tǒng)石雕的細(xì)膩與厚重,讓傳統(tǒng)石雕關(guān)注度與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢。

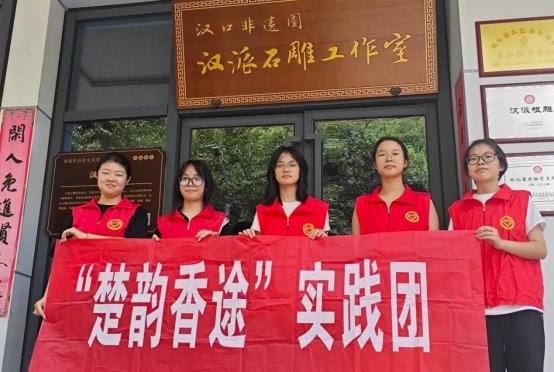

圖為團(tuán)隊(duì)成員在石雕工作室門口合影。衛(wèi)清揚(yáng) 供圖

青春力量:非遺傳承的創(chuàng)新思索與行動(dòng)

實(shí)踐團(tuán)隊(duì)成員們?cè)诮?jīng)歷東湖磨山的文化解碼、非遺展廳的藝術(shù)對(duì)話、傳承人工坊的困境洞察后,關(guān)于漢派石雕傳承發(fā)展的思索,開始落地為具體行動(dòng)方向。

成員們圍繞技藝融合展開討論,提出可嘗試將漢派石雕與現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念結(jié)合,融入金屬、玻璃等現(xiàn)代材料,打造兼具傳統(tǒng)韻味與現(xiàn)代時(shí)尚感的作品,吸引年輕群體目光;在現(xiàn)代科技手段運(yùn)用上,探討利用3 D 建模、虛擬展示等技術(shù),為漢派石雕建立數(shù)字化檔案,既能保護(hù)珍貴遺存,又能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)廣泛傳播,讓更多人足不出戶領(lǐng)略其魅力;對(duì)于產(chǎn)品形式創(chuàng)新,思考開發(fā)石雕文創(chuàng)產(chǎn)品,如小型石雕擺件、書簽、鑰匙扣等,讓漢派石雕走進(jìn)日常生活,成為可觸摸、可擁有的文化符號(hào)。

實(shí)踐團(tuán)隊(duì)深知,漢派石雕的傳承發(fā)展,需要破局之法。這場(chǎng)實(shí)踐,不僅是對(duì)漢派石雕發(fā)展脈絡(luò)的梳理,更是青春力量助力非遺傳承的生動(dòng)注腳,期待以創(chuàng)新為筆,書寫漢派石雕傳承發(fā)展新篇章,為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化“兩創(chuàng)加瓦。(通訊員 王婷 張儷倩)