2025年7月17日至22日,江蘇大學文學院漢語2402社會實踐團隊開展了一系列博物館文化考察活動。作為首站活動,漢語2402團支部團隊于7月17日前往鎮江博物館進行深入參觀學習。

鎮江博物館以其豐富的館藏文物著稱,設有青銅器、陶瓷器、金銀器、工藝品四大專題展廳。在專業講解員的引導下,團隊成員系統參觀了館內珍貴藏品。值得一提的是,部分團隊成員還以志愿者身份擔任現場講解工作,為參觀者詳細解讀了包括青銅鳳紋尊、白里黃地綠釉龍紋瓷碗、龜負論語玉燭酒籌筒、紫檀雕花羅漢榻等

在內的多件鎮館之寶。這些跨越不同歷史時期的珍貴文物,生動展現了鎮江地區深厚的歷史文化積淀,同時也折射出中華文明源遠流長的發展脈絡。

參觀結束后,團隊成員接受了現場采訪。漢語2402班張同學表示:"此次參觀徹底改變了我對鎮江歷史文化的認知。這些珍貴文物所呈現的歷史風貌,與大眾印象中的古都形象大相徑庭,讓我對特定歷史時期的社會風俗有了全新理解。"另一位王同學則對唐代龜負論語玉燭酒籌筒表現出濃厚興趣:"這件文物讓我對唐代的酒宴文化產生了濃厚興趣,其獨特的文化內涵令人嘆服。"

通過此次實地考察,團隊成員不僅加深了對鎮江地域文化的理解,更深刻體會到博物館作為連接古今的文化橋梁的重要價值。大家紛紛表示,這種沉浸式的文化體驗活動,為當代大學生理解中華優秀傳統文化提供了生動教材。

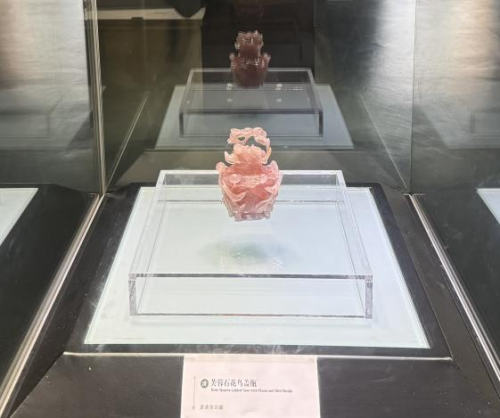

據悉,該社會實踐團隊以個人名義后續還將前往南京、揚州等地博物館繼續開展文化考察活動,而其中鎮江博物館的再次參觀也有了進一步的了解。此次在專業講解員引領下,團隊成員穿梭于歲月長廊,鎮館之寶逐一“亮相”:清芙蓉石花鳥蓋瓶尤為吸睛,溫潤的粉色石質如晨露浸潤的花瓣,細膩瑩潤。瓶身花鳥雕刻栩栩如生,花瓣脈絡、鳥兒羽翼纖毫畢現,仿佛微風拂過,花鳥便要從石上振翅、綻露芬芳。

圖為鎮江博物館的清芙蓉石花鳥蓋瓶。徐瑞希 供圖

“大家看這只芙蓉石花鳥蓋瓶,它選用的芙蓉石,質地溫潤細膩,色澤粉嫩如春日桃花。”團隊志愿講解員徐同學站在展柜前,目光滿是對文物的敬重與癡迷,“工匠以高超技藝,在瓶身雕刻出栩栩如生的花鳥圖案,花瓣的紋理、鳥兒的神態,仿佛下一秒就要從石上鮮活起來。這不僅是一件工藝珍品,更藏著清宮時期對自然意趣的追求,把花鳥之美凝于石間,讓千年后的我們,還能觸摸這份詩意。”

“我們做志愿講解,就是想把文物‘背后的故事’挖出來、講明白。”徐同學結束解說后,面向團隊成員認真說道,“像芙蓉石花鳥蓋瓶,不僅是工藝珍品,更是文化橋梁,讓千年審美、匠人精神,能被更多人看見。”

一番解說與交流,讓芙蓉石花鳥蓋瓶不再是玻璃展柜里冰冷的文物,而成為連接古今審美、傳遞文化溫度的紐帶,在實踐團隊成員們心中,種下更深厚的文化傳承火種。

圖為實踐成員觀賞鎮江博物館文物。徐瑞希 供圖

這場文物解說,讓芙蓉石花鳥蓋瓶從展柜里的“靜態古物”,變為連接古今的“文化載體”。該實踐團隊用青春語態,讓文物與大眾對話,在鎮江博物館的時光長廊里,寫下屬于當代青年的文化傳承注腳。

此次實踐活動以文物為載體,讓青年學子在觸摸歷史中深化文化認同,既彰顯了中華文明的永恒魅力,更展現了新時代青年傳承歷史文脈的使命擔當。

(通訊員:雷梓涵 張詩曼)