暑期社會(huì)實(shí)踐的大幕拉開,蘇州科技大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院“菌臨添蝦”鄉(xiāng)村振興隊(duì)踏上征程,奔赴江蘇南通如東縣,開展為期一周的實(shí)踐活動(dòng)。這支平均年齡二十歲的青年團(tuán)隊(duì),深入養(yǎng)蝦場(chǎng)實(shí)地調(diào)研,學(xué)習(xí)傳統(tǒng)養(yǎng)殖技術(shù),同時(shí)將實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的部分亞硝化-厭氧氨氧化復(fù)合菌劑技術(shù),應(yīng)用于南美白對(duì)蝦養(yǎng)殖場(chǎng)景,積極探索水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理的新路徑,用實(shí)際行動(dòng)響應(yīng)國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的號(hào)召。

圖1 隊(duì)伍風(fēng)采

實(shí)踐調(diào)研發(fā)現(xiàn),南通作為全國(guó)重要的南美白對(duì)蝦產(chǎn)區(qū),受市場(chǎng)需求增長(zhǎng)影響,部分養(yǎng)殖戶盲目擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模,致使水體中大量營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)被分解,產(chǎn)生了大量有機(jī)污染物和有害氣體,嚴(yán)重威脅著水產(chǎn)蝦類的健康生長(zhǎng)。因此,解決水產(chǎn)養(yǎng)殖高密度化進(jìn)程中的水質(zhì)污染問(wèn)題,成為當(dāng)前的首要任務(wù)。

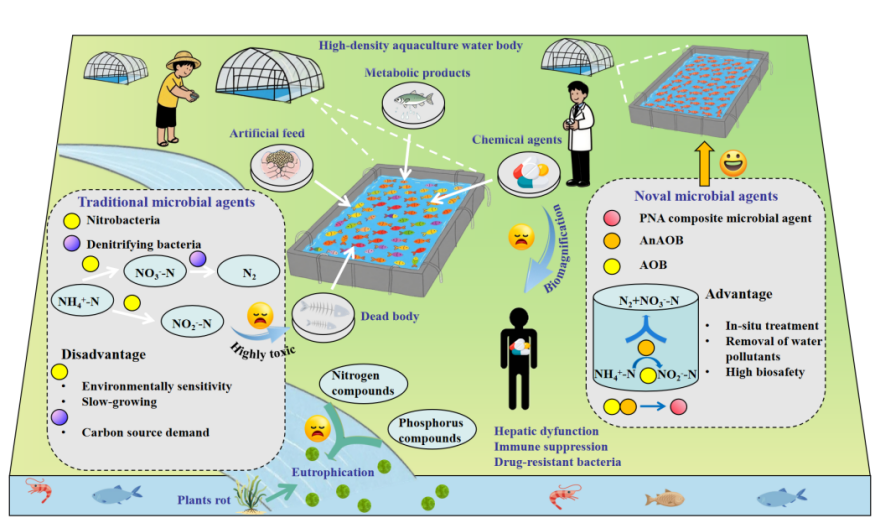

部分亞硝化-厭氧氨氧化(partial nitrification and anammox, PNA)是一種新型生物脫氮工藝,其核心機(jī)制包含兩個(gè)連續(xù)階段:第一階段由氨氧化菌(AOB)介導(dǎo),將進(jìn)水氨氮(NH4+-N)中約54%的比例氧化為亞硝酸鹽氮(NO2--N);第二階段則由厭氧氨氧化菌(AnAOB)主導(dǎo),在厭氧條件下同步消耗殘留的NH4+-N與第一階段生成的NO2--N,最終實(shí)現(xiàn)高效脫氮。

指導(dǎo)老師團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地提出利用該技術(shù)實(shí)現(xiàn)“原位凈化”的方案:通過(guò)向養(yǎng)殖塘投加復(fù)合菌劑,直接降解水體中的含氮污染物。相較于傳統(tǒng)處理方式,該技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)降本增效,且無(wú)需額外設(shè)備,尤其適合中小型養(yǎng)殖戶推廣使用。

圖2 技術(shù)應(yīng)用原理

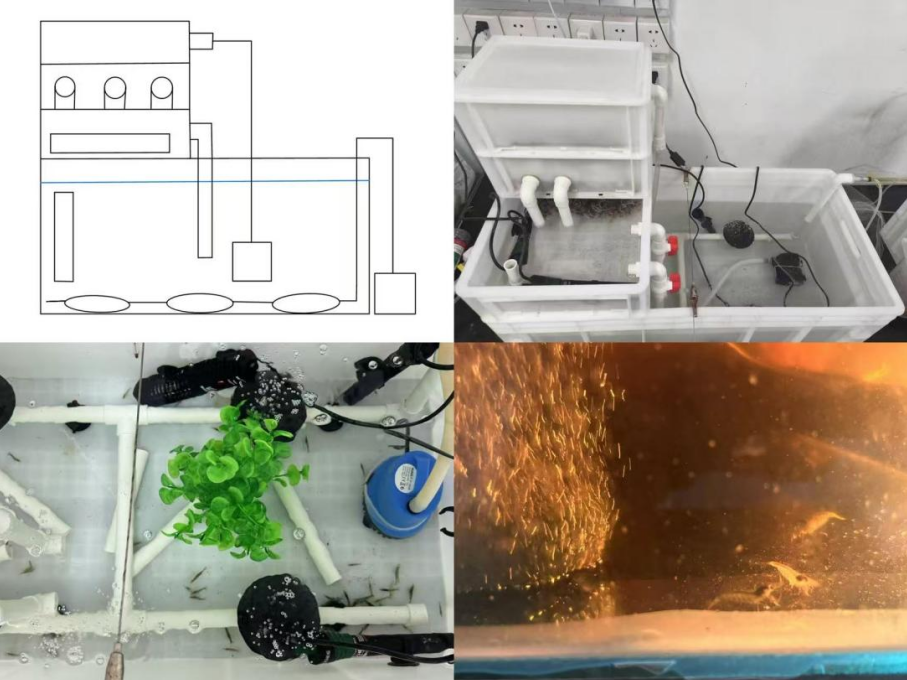

早在2025年3月,團(tuán)隊(duì)便在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室搭建起微型養(yǎng)殖系統(tǒng):用水箱模擬蝦塘生態(tài),讓300尾南美白對(duì)蝦苗在可控環(huán)境下生長(zhǎng)。隊(duì)員們輪流監(jiān)測(cè)記錄數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)投加復(fù)合菌劑后,水體氨氮和亞硝酸鹽濃度顯著降低,為田間應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四個(gè)月間,團(tuán)隊(duì)完成3組對(duì)照實(shí)驗(yàn)、每日水質(zhì)檢測(cè)及100組數(shù)據(jù)比對(duì),充分驗(yàn)證了菌劑應(yīng)用的可行性。

圖3 模擬養(yǎng)殖過(guò)程

實(shí)踐中,隊(duì)員們穿著膠靴穿行于蝦塘間,細(xì)致調(diào)研養(yǎng)殖特點(diǎn)。走訪如東縣養(yǎng)殖場(chǎng)后,團(tuán)隊(duì)梳理出三大痛點(diǎn):30%的日換水率推高養(yǎng)殖成本、抗生素濫用導(dǎo)致存活率降低、氨氮污染威脅水域生態(tài)。“過(guò)去只會(huì)拼命換水、下猛藥,塘底泛著毒沫卻毫無(wú)辦法。”一位從業(yè)二十年的養(yǎng)殖戶道出了行業(yè)的普遍困境。

面對(duì)蝦農(nóng)們對(duì)新技術(shù)應(yīng)用效果的關(guān)切,隊(duì)員們不僅詳細(xì)講解復(fù)合菌群協(xié)同作用、分解有害污染物的科學(xué)機(jī)理,更現(xiàn)場(chǎng)展示了學(xué)校模擬養(yǎng)殖的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。清晰的圖表對(duì)比顯示,投加復(fù)合菌劑的水體關(guān)鍵污染指標(biāo)顯著優(yōu)于未處理組,效果直觀可見。其可行性與顯著的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益引發(fā)了在場(chǎng)養(yǎng)殖戶的熱烈討論和濃厚興趣,大家紛紛就具體操作細(xì)節(jié)咨詢并提出寶貴意見。

圖4 實(shí)踐調(diào)研記錄

蝦塘邊的驕陽(yáng)在隊(duì)員們皮膚上烙下深色印記,更在心底刻下對(duì)“三農(nóng)”的深刻認(rèn)知。記錄下老漁民“清水養(yǎng)殼、渾水養(yǎng)肉”的投餌口訣后,這些鄉(xiāng)土智慧顛覆了課本里的理論框架。團(tuán)隊(duì)未曾想到,僅僅0.1mg/L的亞硝酸鹽氮波動(dòng),竟關(guān)乎蝦農(nóng)半年的收成,這更凸顯了精準(zhǔn)調(diào)控的重要性。養(yǎng)殖戶凌晨巡塘的身影、暴雨中搶修增氧機(jī)磨破的掌心,讓冰冷的數(shù)據(jù)承載了溫度。這些收獲正悄然轉(zhuǎn)化為科研的新動(dòng)能。

圖5 農(nóng)戶現(xiàn)場(chǎng)檢查蝦健康狀況

返程的行囊中,團(tuán)隊(duì)精心保存著污水樣本,相機(jī)里存滿了蝦塘的影像資料。指導(dǎo)教師強(qiáng)調(diào):“把論文寫在大地上,才是環(huán)境學(xué)科的價(jià)值所在。只有技術(shù)落地,才能實(shí)現(xiàn)生態(tài)與經(jīng)濟(jì)的雙贏。”塘邊七月的驕陽(yáng),終將淬煉出更接地氣的解決方案。

這堂行走的思政課,正以科技創(chuàng)新之筆,描繪著鄉(xiāng)村振興的新圖景。

(圖/“菌臨添蝦”鄉(xiāng)村振興隊(duì))