2025年7月15日,遼寧工業大學社會實踐團隊前往遼寧省錦州市遼沈戰役紀念館,開展為期一天的主題實踐學習活動。該團隊由土木建筑工程學院專職輔導員齊鑫杰擔任指導老師,旨在通過實地探訪革命遺址、聆聽歷史聲音,深刻理解遼沈戰役的重大歷史意義與時代價值,將紅色基因融入青春血脈。

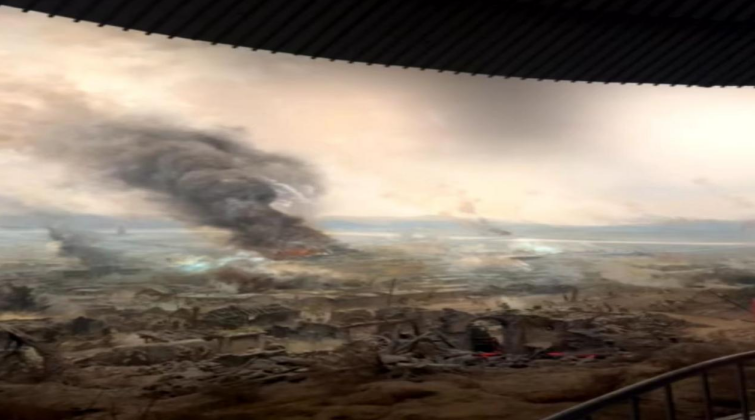

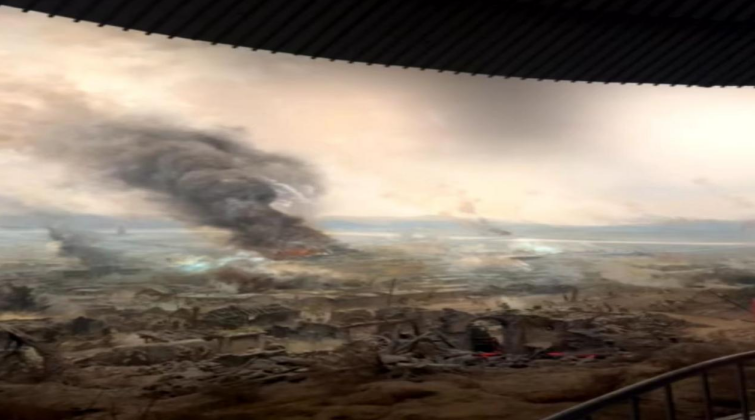

清晨的陽光灑在遼沈戰役紀念館莊嚴肅穆的紀念塔上,團隊成員們的腳步不由地放緩、放輕。高聳的塔身仿佛一位歷史的巨人,沉默地守護著這片曾被戰火灼燒的土地。紀念館入口處,一座氣勢恢宏的《攻克錦州》全景畫館建筑映入眼簾,預示著館內將是一場視覺與心靈的雙重震撼。

“我們不僅是在看展覽,更是在閱讀一部立體的、鮮血寫就的歷史教科書。”帶隊老師齊鑫杰在進入展廳前對學生們這樣說。她的話音剛落,隊伍便安靜地跟隨講解員步入展廳。講解員從事講解工作已逾十年,她的聲音清晰而富有感染力,仿佛能穿透時光,將所有人帶回那個炮火連天的年代。

展覽從戰前國內形勢開始講起。一幅幅黑白照片、一份份泛黃的電文、一件件銹跡斑斑的武器裝備,系統地展示了1948年秋國共兩軍在中國東北地區的戰略態勢、力量對比以及中共中央軍委作出戰略性決戰偉大決策的過程。團隊成員們凝神細聽,不時駐足記錄。

“大家請看這個展柜,”講解員在一面布滿彈孔、褪色嚴重的紅旗前停下,“這是‘白老虎連’在堅守陣地時插上的旗幟。全連一百多人,最后僅剩三十七人,但他們像釘子一樣釘在陣地上,沒有后退一步。”建筑學大三學生孟穎俯身仔細觀看旗幟上的細節,她后來在接受采訪時說:“隔著玻璃,我好像依然能聞到硝煙和鮮血的氣息。這種視覺沖擊比任何文字描述都來得強烈。”

在《遼沈戰役》展區,利用聲光電技術復原的“黑山阻擊戰”場景讓所有成員屏息。震耳欲聾的炮火聲、沖鋒吶喊聲在環形展廳內回蕩,配合油畫和地面塑型,生動再現了革命先烈們浴血奮戰的壯烈場面。團隊成員、計算機學院的趙夢雅感慨道:“以前在課本上讀到‘血流成河’‘尸橫遍野’,總覺得是遙遠的文學修辭。在這里,它變成了可感可知的歷史真實,太震撼了,心里堵得慌。”

圖為《攻克錦州》全景畫館內。孟穎供圖

實踐過程中,團隊不僅觀看展覽,還專門采訪了紀念館研究部主任、研究員。在紀念館的會議室內,研究員與師生們進行了近一小時的深入交流。

“遼沈戰役的勝利,解放了東北全境,使人民解放軍獲得了鞏固的戰略后方和強大的戰略預備隊,從根本上改變了國共雙方軍事力量的對比,為后續的平津戰役、淮海戰役的勝利創造了極為有利的條件,”孫波從宏觀戰略層面剖析了戰役的歷史地位,他特別強調,“更重要的是,在這場戰役中涌現出的‘顧全大局、嚴守紀律、勇于犧牲、敢打必勝’的精神,是我們黨和軍隊寶貴的精神財富,跨越時空,歷久彌新。”

當被學生問及對當代青年有何期望時,研究員思考片刻后回答:“希望年輕人能多來這樣的地方走一走、看一看。理解歷史不是為了記住仇恨,而是為了珍惜來之不易的和平,汲取開創未來的力量。每一代人有每一代人的長征路,這種敢于斗爭、善于勝利的精神內核,在任何時代都是需要的。”

下午,團隊來到了莊嚴肅穆的烈士名錄墻前。一面巨墻上,密密麻麻鐫刻著數萬名在遼沈戰役中犧牲的烈士的姓名。團隊成員們自發列隊,舉行了簡短的默哀儀式,并敬獻鮮花。微風吹過,松柏輕搖,仿佛是在無聲地回應著后輩的哀思與敬意。

圖為團員們觀看戰略地形圖。范思奇 供圖

一天的參觀時,夕陽為紀念館建筑群鍍上了一層金色。團隊成員們聚集在紀念塔下,交流著各自的感悟。

“最讓我觸動的是那些無名烈士,”團隊成員、土木建筑工程學院大四學生孫迅說,“名錄墻上還有很多空白,他們犧牲了,甚至連名字都沒留下。但正是無數個‘他們’,鋪就了我們今天的幸福之路。作為青年一代,我們必須知道這條路是從哪里來,要明白自己將走向何方。”

指導老師齊鑫杰對此次實踐活動的效果給予了肯定。“思政課不僅應該在窗明幾凈的教室里,更應該在這些鮮活的歷史現場,”他表示,“今天,同學們通過親眼所見、親耳所聞,完成了與歷史的一次深度對話。這種沉浸式的體驗所帶來的思想觸動和理論思考,是任何課堂教學都無法替代的。希望他們能把這份震撼和思考帶回去,轉化為堅定的理想信念和勤奮學習的實際行動。”

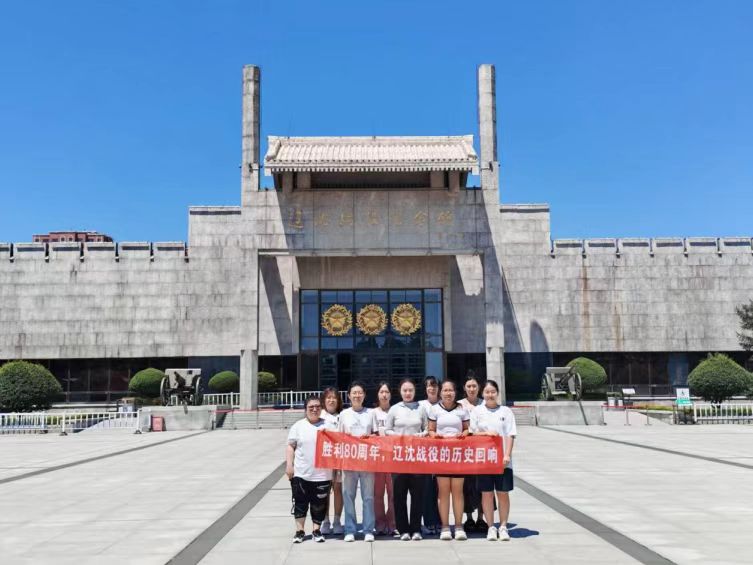

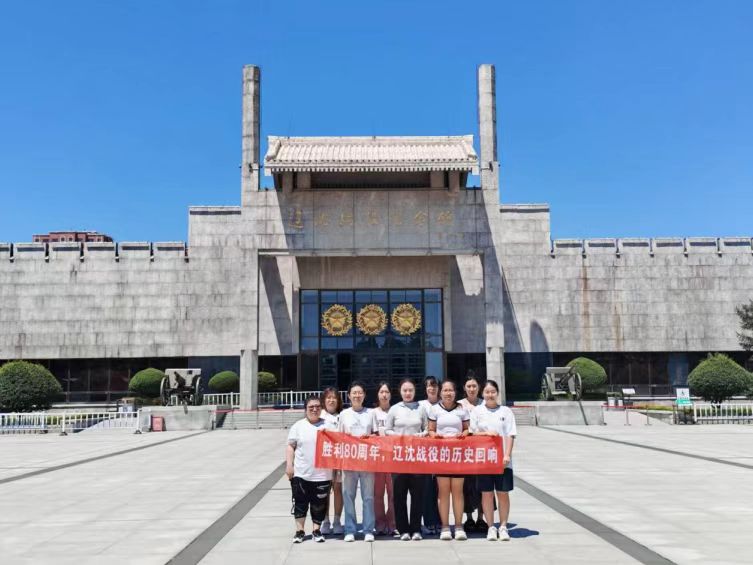

圖為實踐團隊在遼沈戰役紀念塔前合影留念。孫迅 供圖

(通訊員 石玉寧)

圖為團員們觀看戰略地形圖。范思奇 供圖

圖為團員們觀看戰略地形圖。范思奇 供圖 圖為實踐團隊在遼沈戰役紀念塔前合影留念。孫迅 供圖

圖為實踐團隊在遼沈戰役紀念塔前合影留念。孫迅 供圖