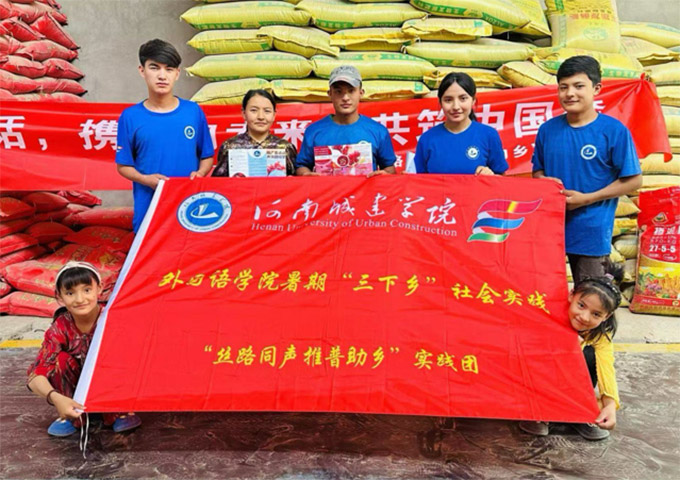

(通訊員:崔夢夢)為深入貫徹落實黨的二十大關于“加大國家通用語言文字推廣力度”的決策部署,響應教育部《2025年“推普助力鄉村振興”全國大學生暑期社會實踐志愿服務活動》安排,河南城建學院外國語學院“絲路同聲推普助鄉”國家級重點實踐團于7月1日至15日奔赴新疆和田墨玉縣、內蒙古包頭市等地少數民族聚居區,開展“推普助振興,青春繪祖國”專項實踐。

實踐團首站深入新疆和田墨玉縣喀爾賽鎮、巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市開發區等地,通過入戶訪談、問卷調研和課堂觀察,精準調研當地普通話普及現狀。調研發現,當地15歲以下青少年普通話普及率已達92%,但60歲以上群體使用率不足38%,存在明顯的“方言孤島”現象和隔代溝通障礙。圖為隊員進行入戶調研。

針對調研結果,團隊創新設計“童聲同語課堂”和“青春夜校”等沉浸式活動。在內蒙古包頭市昆都侖區鋼37社區,“國旗下的普通話”晨讀班利用童謠、繪本、情景劇等形式,幫助學齡兒童矯正發音、規范用語。夜幕降臨,墨玉縣喀爾賽鎮的“青春夜校”普通話公益班則聚焦“日常交流、就醫問藥、集市買賣、手機支付”四大生活場景,通過“一對一”糾音、“情景模擬”對話和“字詞闖關”游戲,讓少數民族群眾在家門口輕松學習實用普通話。活動照片顯示隊員在晨讀班教學。

實踐團堅持“語言為橋、文化為魂”,巧妙將國家通用語教學融入當地文化。在墨玉縣喀爾賽鎮新時代文明實踐站,團隊以維吾爾族經典故事《阿凡提與巴依老爺》為藍本,編排情景劇《石榴樹下學國通語》。劇中融入“巴扎砍價”、“葡萄干電商直播”、“古麗大嬸去醫院”等生活橋段,將“您好、謝謝、多少錢、微信支付”等高頻詞句與幽默表演結合,吸引村民在歡笑與跟讀中完成“聽-說-演”的語言訓練。照片記錄了大學生與村民共同演繹的生動場景。

團隊成員、英語專業學生伊麗姆努爾·賽伊布拉深有感觸:“當維吾爾族小朋友用標準的普通話喊出‘我們是祖國的花朵’時,我深刻感受到語言文字不僅是溝通的橋梁,更是鑄牢中華民族共同體意識的紐帶。”圖為隊員在包頭社區與孩子們互動教學。

作為教育部重點團隊,河南城建學院“絲路同聲推普助鄉”實踐團以精準調研為基礎,以創新課堂為載體,以文化融合為特色,有效提升了邊疆地區群眾的普通話應用能力,為服務鄉村振興、促進民族團結貢獻了青春力量。下一步,學院將以此榮譽為新起點,持續為鄉村振興注入語言動能。