7月2日-7月16日,河海大學聚力同心團隊奔赴常州金壇春風里志愿服務中心,圍繞“校-社-家”協同育人與服務體系,深入開展專業志愿服務活動。團隊響應國家“十四五”規劃中志愿服務制度化、常態化的戰略部署,緊扣共青團中央“動員青年參與基層治理,服務社區群眾需求”的號召,聚焦教育資源不均、留守兒童與困境兒童心理健康及素質教育缺口、特殊群體社會融入等民生痛點,以實際行動踐行教育部“三全育人”綜合改革要求,用青春力量搭建起高校服務基層的堅實橋梁。

響應時代號召,精準對接民生需求

團隊成立之初便錨定社會現實需求:當前我國留守兒童、困境兒童群體超6000萬,心理健康干預與素質教育支持亟待加強;社區殘障人士、獨居老人等特殊群體的社會融入需求也日益凸顯。為此,聚力同心團隊以“精準服務、持續賦能”為核心,通過前期深入3個合作社區開展需求調研,系統梳理出兒童成長、特殊群體關愛等幾大板塊的核心訴求,為后續服務落地奠定堅實基礎。

團隊由15名具備豐富志愿服務經驗的本科生組成,平均累計服務時長超2000小時,成員涵蓋教育學、藝術學、心理學、社會學等多學科專業,具備課程研發、活動策劃、應急處理等實操能力。同時,團隊配備學校專業教師與企業公益項目導師組成指導組,從專業知識、資源鏈接、安全保障等方面提供全方位支持,確保服務的專業性與可持續性。

創新服務模式,織密民生關愛網絡 團隊創新采用“3+N”動態服務體系,以三大核心模塊為支撐,結合社區實際拓展特色服務,構建起“學業提升-心理干預-社會融入”三位一體的服務模式。

學業成長護航:推出“基礎課業輔導+素質拓展課程”雙軌模式。針對社區兒童學業短板,組織大學生志愿者開展一對一課業輔導,重點攻克數學、語文等基礎學科難點;同時開設非遺手工、科學實驗、趣味英語、普通話表達等素質課程,彌補社區素質教育資源不足的缺口,助力兒童全面發展。

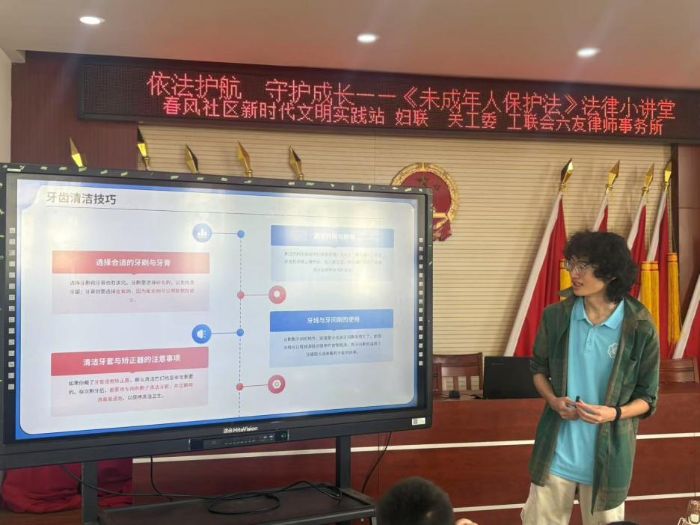

身心健康關懷:打造“心理疏導+法治教育”融合服務。團隊聯合心理學專業師生,為留守兒童、困境兒童提供常態化心理陪伴與疏導,通過繪畫療法、團體游戲等方式緩解其焦慮情緒;邀請法律專業志愿者開展“法治小課堂”,講解自我保護、校園安全等知識,提升兒童法治意識與防范能力。

特殊群體關愛:實施三大專項行動。針對留守兒童的“暖心陪伴計劃”,通過線上AI情感陪伴機器人、智能安全監測設備搭建遠程關懷橋梁,線下組織非遺傳承體驗、城市研學旅行等活動,建立長期情感聯結;面向殘障兒童的“陽光課堂”,定制適配性課程,如觸覺手工、音樂律動等,幫助其發掘潛能、融入集體;針對獨居老人的“銀齡關愛行動”,提供健康數據監測、家電檢修、智能手機教學等服務,同時組織“代際共融”活動,讓兒童與老人結對互動,搭建跨年齡溝通橋梁。

此外,團隊通過“需求調研-精準施策-效果評估”的閉環管理機制,定期跟蹤服務對象反饋,動態調整服務內容,確保志愿服務“精準滴灌”,切實解決群眾難題。

凝聚團隊力量,共譜社會服務新篇 目前,聚力同心團隊已與江蘇省常州市金壇區春風社區簽訂戰略合作協議,建立實踐基地,社區為項目提供活動場地、服務對象對接等支持,形成“高校出智、社區出力、家庭參與”的協同格局。團隊成員表示,在服務過程中,深刻體會到基層民生需求的迫切性,也更加理解“志愿服務不僅是付出,更是成長”的意義——通過與兒童的互動,學會了耐心與共情;通過關愛老人,傳承了敬老美德;通過跨學科協作,提升了綜合實踐能力。

聚力同心團隊以青春之名,將象牙塔中淬煉的專業知識轉化為服務社會的實踐力量,在基層治理的第一線用腳步丈量民生需求,用行動書寫青年擔當。團隊里的每一位成員都深知,青春的意義不僅在于書齋里的鉆研求索,更在于將所學所悟融入社會肌理的實踐深耕,讓“專業”二字在服務中落地生根,讓“奉獻”二字在實踐中煥發光彩。

懷揣實踐沉淀的熱忱,聚力同心團隊將以更堅毅的步履深耕“校-社-家”協同之路,讓志愿服務的暖流如星芒密布,滲透社區每個角落。我們要讓高校的智識活水與社區的實踐土壤深度交融,讓“行走的課堂”成為青年讀懂民心的生動教材;更要讓社區內生的志愿力量破土生長,讓外來的微光化作本土的星河,讓家庭的溫暖成為特殊群體最堅實的港灣——這三重力量環環相扣,終將織就民生服務的細密網絡。?

在基層治理的生動實踐中,在青年成長的壯闊征程上,聚力同心團隊正以執著書寫擔當。這份堅守,不僅是志愿服務向深向實的延伸,更是青年力量與社會肌理的共情共振,為時代發展注入綿密而持久的溫暖動能。

作者:賈語卓、黎軒奇、王成哲

來源:河海大學聚力同心團隊