早上九點半,十人的實踐團隊在象山集合。團隊先復盤了一遍團隊分工協(xié)作任務分配以及行程安排,并制定了一份詳細的時間表。團隊再次強調(diào)了“數(shù)智傳薪”的核心和實踐目的,并以“非遺進課堂”為本展開了實踐。

午后兩點,團隊成員來到了象山縣德和根雕藝術(shù)館,對象山的竹根雕非遺文化進行了初步的了解。團隊成員很快被“漁樵耕讀”主題展區(qū)的《漁港晨曦》吸引,上面的展牌介紹道:“象山竹根雕始于宋代,明清時隨漁民出海貿(mào)易傳入浙東,現(xiàn)在國家級非遺項目里,它和漁民號子都是咱們的‘文化名片’。”

在“根脈溯源”展廳,玻璃柜中陳列著百年前的竹根雕工具:磨得發(fā)亮的刻刀、泛黃的圖譜手稿,等等。過去,漁民出海前會雕刻“海神像”祈福,這些作品里藏著象山人對海洋的敬畏。然而現(xiàn)在的竹根雕作品卻越來越少了,墻上的傳承譜系圖里,第四代傳承人已年過六旬,第五代卻僅有三人。

角落的電視屏在循環(huán)播放雕刻過程,但畫質(zhì)很模糊。團隊成員立馬聯(lián)想到了VR影象:“要是做成VR教程,學生能360度觀察運刀角度。”團隊成員還想到了可以在竹根雕的展板上加AR標簽,掃碼就能看到作品背后的漁民故事。

傍晚六點,團隊成員在藝術(shù)館的茶歇區(qū)整理筆記,粗略總結(jié)了以下幾點:1、竹根雕的文化和歷史厚度深度夠;2、竹根雕及其背后的非遺文化缺少觸達年輕人的鑰匙;3、“數(shù)字化、互動性、故事化”是我們要賦能的方向。

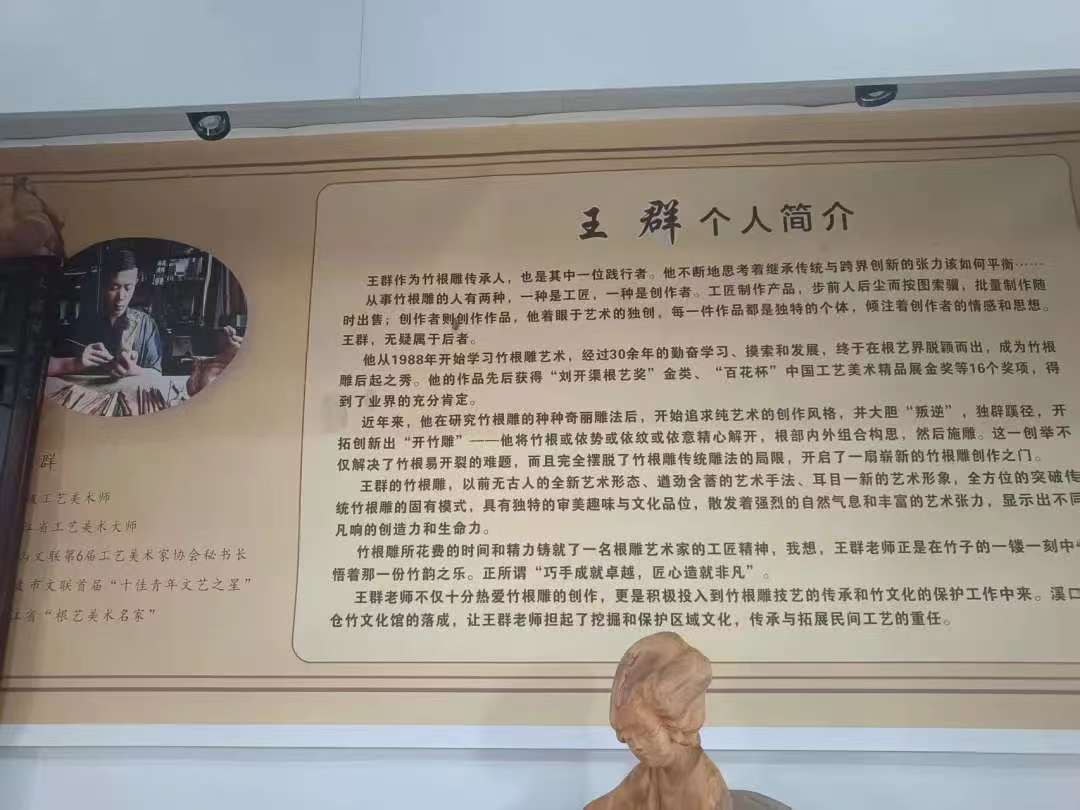

之后我們邀請到了竹根雕傳承人王師傅來到丹山書院做講座,王師傅給學生和團隊成員講述了他學習竹根雕手藝、北上發(fā)展竹根雕、回到家鄉(xiāng)發(fā)展竹根雕的個人經(jīng)歷,并且鮮明指出竹根雕發(fā)展面臨的困境。他和團隊、學生們一起討論了如何繼續(xù)發(fā)展竹根雕、如何把高科技、多媒體融入竹根雕發(fā)展。同學們都積極回答、腦洞大開,團隊在此期間汲取了許多靈感和想法。