校政企共話羅陽:農文旅融合驅動城鄉協同新實踐

為深化校地企合作,推動鄉村特色農業可持續發展,7月25日,華南師范大學國際商學院“羅陽禾碩”實踐團于惠州博羅縣黨群服務中心,開展校政企協同賦能“百千萬工程”——博羅鄉村振興三產融合與研學發展座談會,圍繞“賦能鄉村振興,共促三產融合”展開深入探討。學院代表、政府部門及農業種植大戶齊聚一堂,共商資源整合、品牌建設與產銷對接等關鍵議題,探索博羅鄉村振興新思路。

華南師范大學國際商學院黨總支書記張奕華、產業學院院長左小明、團委書記張雨,羅陽街道黨工委副書記徐運添、羅陽街道綜合事務中心主任陳冠禮、市青聯常委鄒榮俊、承糧陂村村委會副主任張紹榮、三徐村農業村委干部黃金滿、種植大戶徐瑋崇等人出席了本次會議。

圖 1 校政企座談會現場

會議中,雙方深入探討了羅陽街道的現狀。羅陽街道黨工委副書記徐運添,表達了與校方建立合作、共促羅陽發展的意愿。街道綜合事務中心主任陳冠禮、承糧陂村村委會副主任張紹榮則指出當前品牌弱、機械化程度低等農業痛點,介紹當地正在推進的連片耕地建設,建議學生結合學院特色參與包裝設計、運營及宣傳拓展。市青聯常委鄒榮俊介紹了博羅”百千萬工程“突擊隊情況,并強調要以解決實際問題為導向推進鄉村振興。同時,荔枝種植大戶徐瑋崇也表達了依托高校設計團隊打造突出生態特色品牌的期望,建議后續深化產業鏈, “實事求是” 運營品牌,前期公益孵化,再走向常態化商業化。

圖 2 當地領導干部與實踐團交流

針對以上提到的問題,國際商學院黨總支書記張奕華表達了與地方建立長效合作意愿,將發揮學院 “新商科” 與國際化優勢,培訓三下鄉實踐團隊,定期開展直播助農,將實踐活動納入課程體系,持續與博羅相關單位合作助力農產品 “走出去”。產業學院院長左小明、團委書記張雨建議打破產業壁壘、融入地方產業生態、擴大宣傳,提出依托學院新媒體專業,開展常態化直播助農以提升農產品銷量。

圖 3 實踐團與政企雙方交流

會議就“禾研共興”發展路徑達成共識,研學品牌需兼顧公益屬性與市場化運作,持續整合高校智力資源、政府政策支持與地方產業需求,推動項目落地生根。各方表示,將引導青年力量扎根田野,盤活農業資源價值,為博羅“百千萬工程”注入可持續的發展動能。

圖 4 會議結束合照留影

田間園地齊發展:鄉村專題調研解碼發展新路徑

實踐團深入博羅縣開展鄉村振興專題調研,聚焦特色產業升級與鄉村發展路徑探索。

在象山藥王谷,實踐團在學院黨總支書記張奕華等人帶領下實地考察南藥基地。相關負責人洪乾睿介紹,當地依托優質南藥資源,推行“聯農帶農”模式,推動中草藥產業鏈發展,讓“藥田生計”轉化為百姓增收的甜蜜果實。

圖5 實踐團進入大棚參觀

在羅陽街道三徐村荔枝采摘園里,種植大戶徐瑋崇分享果園發展規劃,擬打造集生態種植、采摘體驗、研學教育于一體的“鼎力大世界”農文旅綜合體,以產業融合助力鄉村振興。而在承糧陂村,實踐團走訪了10余戶農戶,了解到該村水稻、花生產業模式較單一,農戶信息獲取渠道有限,提出通過加強“知識下鄉”“信息下鄉”,推動農產品深加工與鄉村旅游聯動,拓寬增收渠道。

圖 6 實踐團對荔枝園進行調研

圖7 調研小組的采訪當地村民

實踐團成員將課堂所學與鄉村實際緊密結合,既為當地發展建言獻策,也在基層實踐中錘煉本領。從藥王谷的蒼翠山林到荔枝園的累累碩果,從田間地頭的深入對話到頭腦風暴的智慧碰撞,這場跨越校園與鄉村的“雙向奔赴”,正為博羅鄉村振興書寫著青春答卷。

校地共研農耕教育:創新課程體系雙軌共育

“羅陽禾碩”實踐團完成了

農耕文化系列課程的設計和開發,對設計的研學課程進行落地,在惠州博羅黨群服務中心和承糧陂村開展理論實踐課堂。理論課堂上,隊員們開展《米飯成長記》繪本閱讀課,講述了水稻從育種、插秧到抽穗、收割的生命周期,使孩子們理解“粒粒皆辛苦”的含義;設計“我是小農夫”情景表演,學生分別扮演稻苗、青蛙、螟蟲和稻草人等角色,了解農田生態系統;進行“稻谷繪豐年”活動,提高學生美育和創造力。

圖 8 隊員為小朋友講解農耕知識

圖 9 小朋友們演繹情景劇

圖10:隊員教小朋友制作稻谷畫

“丁香的功效是什么?”中草藥講堂上,隊員介紹丁香、白芷、黎檬、荊芥等中草藥的外觀特征和藥用功效,讓學生通過觀察、觸摸、聞嗅等感官體驗了解中藥文化。而在多元的消防安全與趣味實驗課堂,隊員通過游戲互動和動手實驗,提高了學生安全意識與科學思維。

圖 11 隊員講解中草藥知識

圖12隊員帶領小朋友開展消防安全競賽

圖 13 隊員演示科學小實驗

理論授課的余韻尚存,實踐課堂已延伸至阡陌縱橫的田間。頭戴草帽、挽起褲腿的孩子們在隊員帶領下,化身“小農夫”開啟勞作初體驗。“握緊根部、協調用力、抖落泥土”,稚嫩的小手攥住粗壯的花生藤,伴著此起彼伏的“嘿喲”號子,沾著新鮮泥土的花生串接連破土而出,飽滿的果實引得孩子們驚喜連連,汗水與泥土氣息交融,繪就一幅生機勃勃的勞動畫卷。而在藥王谷,孩子們將薄荷、石菖蒲等中藥材制作成香囊,“稱粉、裝袋、拉繩”,在實踐中體驗傳統中醫藥文化。

圖 14 村委干部和隊員教小朋友辨別花生

圖 15 隊員帶領小朋友拔花生

圖16隊員在大棚講解草藥

圖 17 隊員講解香囊制作步驟

實踐團將課堂教學延伸至田間地頭,著力于“理論+實踐”的沉浸式研學模式,既通過課堂講解普及農耕知識,更讓孩子們親手觸摸土地溫度,感受春華秋實的生命律動,有效激發了學員對農業生產、自然科學及傳統文化的興趣,在他們心中播下了熱愛土地、尊重勞動的種子。

鄉域協同共興:直播文創多手段激活鄉村發展新勢能

七月的惠州博羅,暑氣蒸騰,卻擋不住鄉村振興的蓬勃脈動。實踐團聚焦博羅承糧陂村特色農作物推廣,在微信、抖音等平臺啟動線上直播活動。直播中,團隊以趣味講解串聯農作物知識科普,同步開展互動問答、福利放送等環節,不僅帶動賬號瀏覽量增長近1000,更助力提升羅陽特色農作物品牌的知名度與市場影響力。

圖 18 實踐團成員直播

直播現場,實踐團成員化身 “新農人主播”,以 “一粒米的蛻變” 為主線,從晶瑩剔透的生米展示到熱氣騰騰的熟飯品鑒,“米粒修長如絲,蒸煮后油潤透亮,口感軟糯回甘”,隊員們結合承糧陂村綠色種植的獨特優勢,將產品特性轉化為可視化體驗,全方位呈現香絲苗米的優質品質,引得屏幕前的觀眾紛紛留言,“看餓了”“馬上下單”。

圖 19 隊員試吃大米

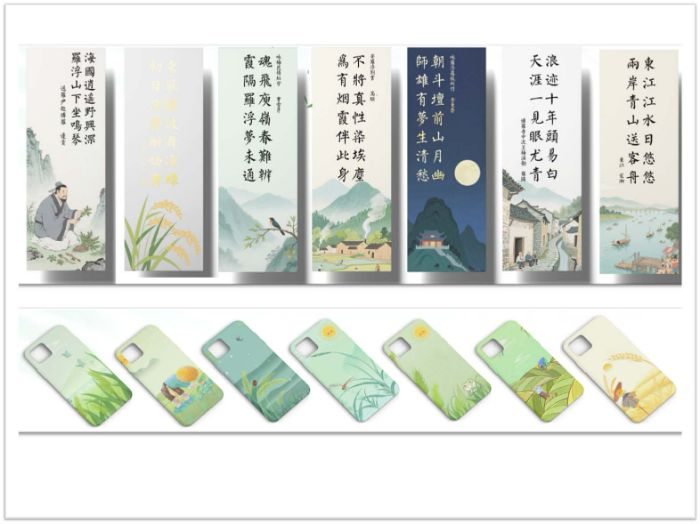

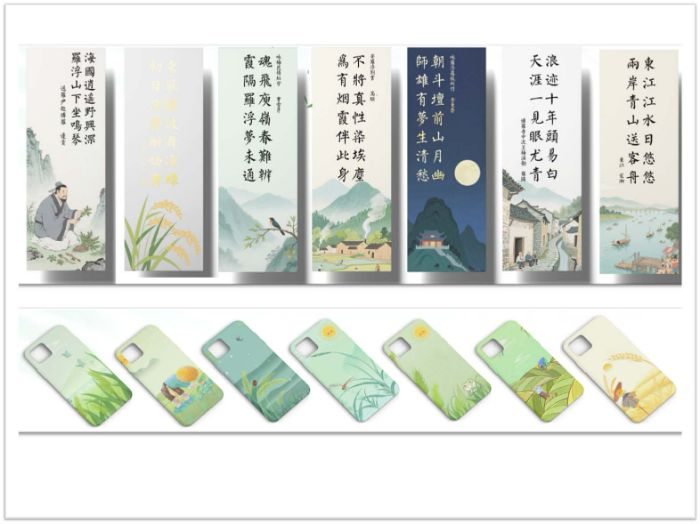

在產品推廣上,針對傳統農業領域普遍存在的“有產品缺品牌、有資源缺體驗、有文化缺傳播”痛點,實踐團創新提出“農業+文創+研學”融合發展路徑。團隊深入挖掘承糧陂村農耕文化內涵,通過打造“小穗” IP 形象及“四時景”系列文創產品、推出原創《米飯成長記》繪本等行動,豐富文創產品矩陣;同時以文化賦能農產品包裝設計,通過深度挖掘地域文化故事,讓農產品從單純商品升級為文化載體,有效提升附加值。融入稻田風光、農耕場景的特色包裝,不僅提升產品辨識度,更成為傳遞鄉村文化的載體;原創《米飯成長記》繪本以童趣視角講述稻米生命周期,既科普糧食生產知識,又厚植惜糧愛農情懷,讓助農行動兼具溫度與深度。

圖 20 文創設計

圖 21 隊員展示繪本

圖 22 隊員講解包裝設計

在廣東省 “百千萬工程” 的壯闊版圖上,博羅縣以全國百強縣的堅實底氣與創先類典型縣的先鋒姿態,正書寫著城鄉協調發展的新答卷。當華南師范大學“羅陽禾碩”實踐團的青春足跡印刻在這片沃土,知識賦能與鄉土實踐碰撞出璀璨火花——校政企協同搭建的產教融合平臺,讓資源聚合更具效能;“理論+實踐” 的農耕課程體系,讓鄉土文化基因在研學中扎根;直播引流與文創賦能的雙輪驅動,更讓農文旅融合有了新的打開方式。

這場校地共生的實踐,不僅為承糧陂村注入了產業升級的新動能,更勾勒出高校助力鄉村振興的清晰路徑。青春智慧與鄉土沃土的持續對話,也終將在城鄉協同發展的畫卷上,暈染出更動人的色彩。

圖 23 實踐團合照

圖 24 實踐團與小朋友藥王谷合照